2022年01月14日

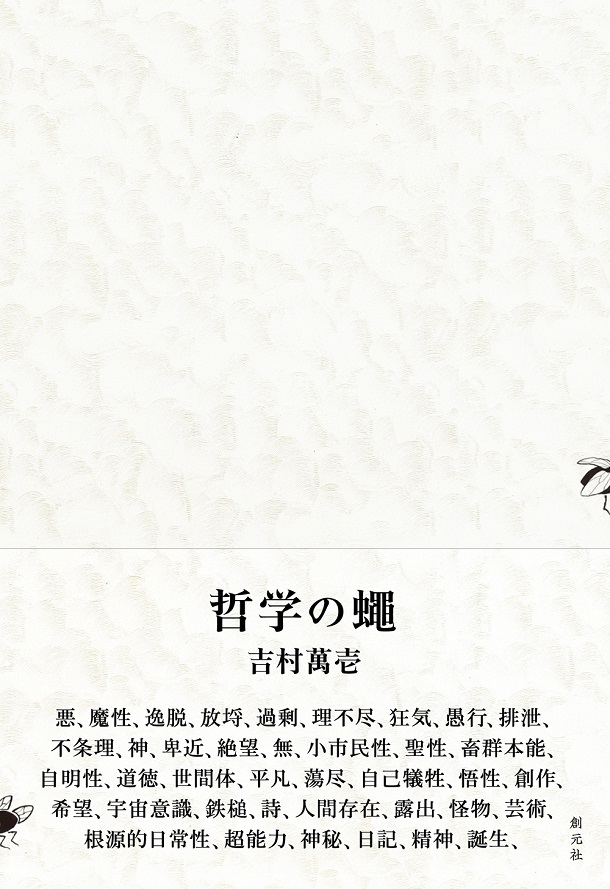

なんとも潔い装丁である。独特な模様の凹凸がかった白い紙。帯の上の平面には何もない。帯と、帯をとったカバーに、書名と著者名がスミ箔で押され、背に廻るエッジのところに、同じくスミ箔で押された蠅の絵。上手い。上手い上に、味がある。

吉村萬壱『哲学の蠅』(創元社)

吉村萬壱『哲学の蠅』(創元社)われわれがよく知っているけれども、改めてこう描かれるとハッとする蠅の動作と滑稽な表情に、思わず笑みがこぼれる。「本はこの世に『実在』していて欲しい」(p72)と「ブツ」としての本をこよなく愛する著者ならではの、またその意を汲んだ装丁家と編集者の、会心の佇まいだ。

ページを開いてもやはり、「われわれがよく知っているけれども、改めてこう描かれるとハッとする」ことと、それとは対極にある、思いもよらなかった著者の奇行・奇考が交互に出てきて驚かされる。

小口に両親指を当てて測ると、最初の3分の1あたりまでは、三島由紀夫でいえば「仮面の告白」的な、幼少から思春期に至る自らの原点ともいえる〈母親との葛藤〉が描かれ、そこから「本」と「オカルト」に出会って、まさに哲学的ともいえる著者の魂の遍歴を読者は辿ることになる。

といってもしち面倒なところはまったくなくて、中・高・大学時代を通して描かれるのは、やや常軌を逸したシュトゥルム-ウント-ドラング(疾風怒濤)、どこかしら北杜夫の『どくとるマンボウ青春記』にも通ずる味わいがある。

三島由紀夫、北杜夫……とくれば、やはり名を上げたくなるのはトーマス・マンで、大学を出てからの教員時代、そして文学界新人賞を受賞して作家との二足の草鞋を履いた生活の中に滲み出てくるものは、まさに「芸術家v.s.市民」の問題である。「異端」であって、あくまでも「正統」。つまり「文学的正統」の系譜に著者はいるのだとわかる。

吉村萬壱

吉村萬壱本書を読み終わって閉じる。そして著者の近著、ポール・ヴァレリーの『テスト氏』に因んだタイトルを冠した『死者にこそふさわしいその場所』(文藝春秋)のどこでもいい、ページを開いて文章を辿る。すると初読では感じなかったようなざわめきを覚える。さりげなくどうしようもない市井の人々の描写ひとつひとつが妙に哲学的に立ち上がってくるから不思議だ。2つの本を交互に読み進めると文学と哲学の無限ループにおちいる。これもまさに「正統」のなせるわざだろう。

そして本書の最後、「芸術」の項に至って読者はめくるめく思いにとらわれるはずだ。ずっと長いあいだ憎悪と拘泥の対象だった「母」の姿に「完全な美」を見たとき、明らかに著者は、いや読者は、「アウフヘーベン」された自己に気づく。作家生活20年を経ていま、さらなる新しいステージに向かおうとしている作家の存在を感じる。

それにしても……とまた造本の話に戻るのだが、目次裏のクレジットを確かめてから改めて、繁々と見返し(表紙裏と本文の間に貼り込んだ紙)の写真を見てみる。おそらくは育った実家を写したのだろう前見返しの写真は、どことなく『東京漂流』で藤原新也が撮った金属バット事件の家を彷彿とさせる。そして後ろ見返しは……これは言わぬが花だろうが(ぜひ本文を当たってみてください)、そういえば冒頭記した本の佇まい全体の潔さは、世間に裸体を晒すことにゾクゾクするほどの快感を覚えるという著者の脱ぎっぷりの良さの、面目躍如たる現れに思えてくる。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください