2023年01月17日

ふたつの欲求がひとつの束となり、分かちがたい緊張と快楽を強いてくることがある。『植物考』(生きのびるブックス)と「本屋 象の旅」との出逢いも、そうだ。

藤原辰史という著者はこの10年、我々を捉えてきた。まず、『ナチスのキッチン──「食べること」の環境史』(水声社、2012年→共和国、2016年〔決定版〕)で、「読書界」(そろそろ死語?)に衝撃を与えた。以後、続々と登場した既刊を思い返しても、つねに新鮮な視角、豊かな構想で我々を驚倒させ、魅了している。でも、皆さん、感嘆しつつも、それ以上の感懐を持ちませんでしたか? 丹精の籠った果実、鍛錬が育んだ名技を存分に賞味・称賛する一方、可能性の源へと心が動くのは人情。その意味で、豊かな流れの水源がこの本では、という興奮を覚える快著である。

藤原辰史『植物考』(生きのびるブックス)。カバー写真は石内都氏、ブックデザインは松本孝一氏=撮影・筆者

藤原辰史『植物考』(生きのびるブックス)。カバー写真は石内都氏、ブックデザインは松本孝一氏=撮影・筆者本書刊行と同じ2022年11月、或る書店が誕生した。最寄りは、横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅。ツイッターに準備から開店までの様子が上がっていて、訪ねたい衝動が募った。鞄に『植物考』を入れ、電車に乗る。丁寧なホームページのお陰で迷わず着く。阪東橋駅から徒歩5分。大通りから少し入った角地、窓の広い路面店だ。

「本屋 象の旅」はかつて魚屋さんだったという場所にある。左(東)方向に数十メートル先で「横浜橋通商店街」のアーケードと交差する=撮影・筆者

「本屋 象の旅」はかつて魚屋さんだったという場所にある。左(東)方向に数十メートル先で「横浜橋通商店街」のアーケードと交差する=撮影・筆者 「本屋 象の旅」から数分の「横浜橋通商店街」。350mほどの通り沿いには、魚介・野菜・精肉などの小売店をはじめ、惣菜店・中華食材・韓国食材・衣料品店など130を超える店舗で賑わう=撮影・筆者

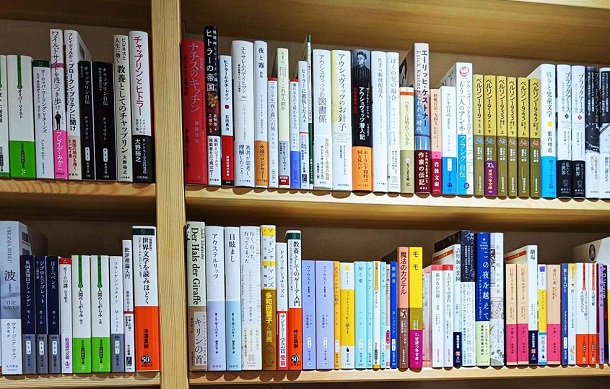

「本屋 象の旅」から数分の「横浜橋通商店街」。350mほどの通り沿いには、魚介・野菜・精肉などの小売店をはじめ、惣菜店・中華食材・韓国食材・衣料品店など130を超える店舗で賑わう=撮影・筆者入ると、清潔な木製本棚が眩しい。どの棚のどの段にも、読んで好感を得た本がある。隣には、次はこれと思いながら手を出し損ねていた関連書が並んでいる。恨み顔ではなく、じっと微笑んでいるような気がしてくる。入店から数分の間に、40代前半くらいの男性が、迷う様子もなく単行本を2冊買っていった。彼が退店すると、30恰好の男性がご店主に名刺を出していた。大手ではない新規の取次業の方らしい。

絶妙に選ばれた関連書と共に並ぶ、藤原辰史さんの主著というべき『ナチスのキッチン──「食べること」の環境史』 (決定版、共和国、棚の上段)=撮影・筆者

絶妙に選ばれた関連書と共に並ぶ、藤原辰史さんの主著というべき『ナチスのキッチン──「食べること」の環境史』 (決定版、共和国、棚の上段)=撮影・筆者ドイツ関連の或る段で、一冊が棚差しでも目立った。気づくともう、お仕事中すいませんがと、ご店主に話しかけていた。『ナチスのキッチン』。なんと開店後すぐ、450ぺージ超、税別2700円のこの本が売れたという。棚差しのは、補充した後なのである。躊躇なく鞄から『植物考』を取り出し、誰に頼まれたわけでもないのに、いかに面白い本かを語りはじめてしまった。藤原さんの核心、農と食の原点への洞察がつまっているんです……。

「新刊ですね、存じませんでした。取り寄せます。ウチには『食』関連の棚もありますし」

藤原辰史

藤原辰史本書は、1章《植物性》、2章《植物的な組織》、3章《大気のクリエーター》、4章《植物の舞踏──ブロースフェルトの『芸術の原形』に寄せて》、5章《根について》、6章《花について》、7章《葉について》、8章《種について》、9章《「植物を考える」とはどういうことか》──の9章から成る。「9」という数字からは、交響曲の構築美も連想される。しかも冒頭から終章まで密度にムラがなく、興奮も得心も、低減しないのだ。

最も強調したいのは「枝葉末節」がないこと。書名に安易に反応した皮相な修辞は、本書のどのページに対しても不適切。読み進むほど、生物学的にも美学的にも、いかにこの比喩が実態に背いているか、気づかされる。

章立ても、周到な思索と深謀の証しだ。例えば5章《根について》が、6章《花について》より精彩を欠く、なんてことはない。誰しも予想する「動物」との比較も、二項対立では論じられない。「動物」であるはずの我々の「植物性」に気づくような、めざましい(詩的にではなく、生態学、形態学に照らした綿密な)考証が用意されている。同様に「植物」が「動く」ことも、たくましい実証と共に提示される。

だが、思索と深謀だけでは、感銘には至らない。そこで、「文」。既刊書と比べても、本書は「文」そのものが秀抜なのだ。じつは8章《種について》で、「文」が「酵素」に譬えられている。つまり、良き「種」=「思想」でも、<おいしく食べるためには>「酵素」の働きが必須で、それが「文」だと言明している。

もちろん、ご自身の「文」を自賛などしてはいない。エロシェンコ(1890~1952)の『理想花』との関連で見立てられている。「理想花」とは、<どこの国でも愛され>、咲けば<世界はたちまち幸福になる>と伝わるが、<どの国も栽培に失敗>し、<一度も咲いたことがない>植物……。盲目の詩人(ウクライナ人!)が100年前に日本語(!)で著したこの作品は、秀逸な構想に加え、「独草」「黙草」そして「戦草」など、<「そう」という日本語に比較的多く存在する音に「草」を充てる韻の踏み方>が、見事。それを、誠実に称える著者の「文」にも感服し、涙腺が熱くなる。

名旋律のような「文」の力は、たゆまなく全篇で奏でられ、しみ入るような感動へ誘う。感動は、部分を積み重ねても説明できない。そう、小林秀雄の有名過ぎる一文──<美しい「花」がある、「花」の美しさという様なものはない>(「当麻」)は、正しい。正しいが、小林の修辞(「啖呵」かな)自体は、実態としての「花」とは異なる藝能に由来する。一方、『植物考』は、実態に向き合い、入念に準備された「装置」である。藤原辰史の冴えた文辞は、この中で生き生きと花開く。部分の身勝手な剪定、いや過剰な引用は慎みたい。

「象の旅」を再訪したのは、数日後の開店前。雨の朝。親炙(しんしゃ)する劇場で幕開きを待つ役者たちのような本たち。平台には『植物考』。歓喜。同時期に刊行された『歴史の屑拾い』(講談社)も取り寄せられている。ご店主には低頭するのみだ。

店内正面の平台。新刊のほかおすすめの本が並ぶ=撮影・筆者

店内正面の平台。新刊のほかおすすめの本が並ぶ=撮影・筆者ご店主、加茂和弘さんは、横浜市内に在住。長く不動産にも携わる企画と営業を兼ねた会社員ではあったが、出版・書店業と直接の関わりはない。ただ、各地を回るなかで書店には必ず立ち寄った。仕事のためではなく「とにかく本が好き」だから。いつしか、自分好みの店を開きたいという志が芽生えた。複数の先輩店に学び、物件を自転車で探し(立地決定は偶然ピンときたとか)、数年かけて準備された(昨年お訪ねしてこのサイトでご紹介した東京都板橋区常盤台「本屋イトマイ」さんのお名前も出てきました)。

“暇”を過ごす本屋「イトマイ」で松本大洋『東京ヒゴロ』を薦められ……

ついに出店を決めた年、コロナが来る。だが、志は揺るがなかった。むしろ、3年の猶予は選書の幅を広げた。例えば、加茂さんの伴侶は、某有名企業の管理職。異業種が集うセミナーにも参加し、課題に沿って分厚い人文書も読む。ご自宅に増えていく書籍に興味を持ち目を通すうち、関心の幅が広がっていった。「がっちりした本の一部は、その方面からなんです」。再訪して、或ることに気づいた。同じ人文書でも、大型店などでは滲む威圧感があまり発せられていないこと。加茂さんが選んだ棚という適地にあることで、個々の本が「呼吸」し「共生」しているからかもしれない。

じつはご夫婦とも旅と食が大好き。コロナ禍前はお二人で海外にも旅行された。それを想像させる棚もある。もちろん、ふつうの観光ガイドやグルメ本ではなく、刺激的な選書だ。

「いろいろな意味で世界の広さを感じられるような本を置きたい、とは思っています。それも、お客さんの声をうかがいながらですね。想像通りにならないのも面白いですから」

食関連の棚の前に立つ、ご店主の加茂和弘さん。天井がやや低く見えるのは、加茂さんが立派な体格をお持ちだから=撮影・筆者

食関連の棚の前に立つ、ご店主の加茂和弘さん。天井がやや低く見えるのは、加茂さんが立派な体格をお持ちだから=撮影・筆者独特な店名は、1998年のノーベル文学賞受賞作家ジョゼ・サラマーゴ(1922~2010)が2008年に著した小説(邦訳は書肆侃侃房〔しょしかんかんぼう〕)に由来する。お店のホームぺージを読もう。意気込みもお店の魅力も伝わってくる。

<この作品は、なんとも味わい深く大変おもしろいのですが、なによりもそのタイトルの響きに惹かれました。なにかとままならない人生を表しているように思えてなりません。先の見えない時代でも、ゆったりと、歩は進めていくような、そんな言葉にできない思いを込めて、お店の名にいたしました>

『植物考』からの引用は慎むと、お伝えした。「部分」を剪(き)り出すことへの怖れから、だ。でもそれは、本文に限る(笑)。「あとがき」から、どうしても引用したい。

<本書は、日本の教育制度が「文系と理系」という単純すぎる図式で高校生の柔らかい頭を硬直化させてきたことに対するささやかな抵抗でもあります><二〇世紀前半の歴史研究に従事する人間が、否が応でも植物について学ばねば先に進めないという「必然」を理解していただきたいと願っています>。そして、「二兎を追う者は……」という警句を認めたうえで、<私は、初めから一兎しか追っていませんし、一兎を追うことしかできません>。

謙譲か自負か。ただ申し上げたいのは、我々の「読書界」には過去、かくも「理系」分野に挑戦的で、かつ情理をわきまえた視座と、達意の文章が漲る述作を実現しうる「文系」の著者がいただろうか、ということ。「理系」で即座に思いつく寺田寅彦、中谷宇吉郎、近年なら小山慶太、塚谷裕一など、文・理の枠を超えた思索・思念を名文で紡ぐ自然科学畑の好著者はいる。しかし名文であればあるほど、「拝領」の気分が伴う。「贈り物」感が、ときに苦しい(不心得者の僻み根性かもしれませんが)。

藤原辰史の読後感は、違う。学生時代から抱き続けた「文理融合」の志を、「文系」側(といっても京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程)から、足場固めしてきた人の身体の一部と言ってよい。決して「贈り物」ではない。一種の「アバター」なのだ。我々読者を自らの行為へと転じさせてくれる、かけがえのない営みなのである。

「象の旅」店頭で『植物考』を手にした。少し前まで、意外な冷たさに驚きながらも顔を浸し喉を潤していた湧き水のように、懐かしいのに新鮮。ひもといていたら、或る一節が目にとまった。鞄の中の同じ本に鉛筆で無数に線を引きまくった、名文とは違う。だが、この一節を噛みしめなければ、感動は空疎なものになる。ぜひ、引用させてください。

<食物連鎖から私たちは逃れることができない。その当たり前の事実から出発しなければ、植物について考えることはできない>

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください