原子力記者がたどる原発の変容

2018年03月23日

2016年3月、筆者(竹内)はウクライナ・キエフ郊外にあるボロービチ村を訪れた。1986年のチェルノブイリ原発事故で放射能に汚染された村から疎開した住民が新しくつくった村だ。この「新しい」村に住民は、かつて住んでいた村と同じ名前をつけた。

私がボロービチ村に足を踏み入れたのは5回目だ。最初は事故から4年後の1990年。その後、96、2001、06、そして16年。

元村長のスベトラーナの息子ボロージャの車でキエフから30分。見慣れた村に着く。曇った灰色の空、雪解けで道がぬかるんでいる。「さあどうぞ」と言われ、スベトラーナに続いて薄暗い集会所に入った。突然、「ワーッ」という歓声と拍手。部屋の電気がついた。部屋には40人ほどの村人たちが詰めかけていた。「ようこそ」。10年ぶりに訪問する私をサプライズで迎えてくれた。

私が初めてこの村を訪れた26年前、ソ連(当時)ではゴルバチョフ大統領がグラスノスチ(情報公開)を進めていた。朝日新聞は4人の取材チームで1カ月余り、ロシア、ウクライナ、ベラルーシを回ったが、外国のメディアにチェルノブイリ被災地の本格取材が許可されたのは、初めてだったろう。

当時、ボロービチ村の人口は約460人。住民はガスも通っていない不便な生活に耐えていた。初めて見る外国人の記者に彼らは質問を浴びせた。

「事故から4年もたつのに政府は、まだ放射能が残っているという。本当だろうか」

「日本の技術で除染して欲しい」

以来、私はボロービチ村に通うことになった。いわゆる「定点観測の取材場所」である。

数年に一度、訪れるたびに、顔見知りの老人たちが減っていった。老人たちは、故郷を思い、「帰還」のうわさを語り、あきらめ、死んでいったという。チェルノブイリでは村への帰還計画は最初からなかったのに……。

望郷の念は時間で薄れるのではなく、老人の死によって消えることを知った。

サプライズの出迎えのあと、私は集まった人に話を聞き始めた。すぐに、過去の取材と様子が違うのに気がついた。住民のほうが私に質問を浴びせかけてくるのだ。「福島はどうなっているのか?原発はどうなっているのか?」と。

ニーナ・テレシェンコさん(78)は私の手を握った。「教えて欲しい、なぜ福島で、日本で事故が起きたのか。すべてチェルノブイリで経験したはずなのに。私はニュースを聞いた時、震えと涙が止まらなかった」と泣き出した。

「日本のような技術先進国でどうして?」「疎開者は多いの?」「放射能汚染はひどいの?」。質問は絶えることがなかった。

過去の取材では、チェルノブイリは私にとって、「遠い国の悲劇」であり、被災者は「国の支えが不十分なかわいそうな人たち」だった。しかし、2016年の訪問で私は取材者ではなく「取材される側」になった。チェルノブイリに滞在中、どこにいても「福島は?」と聞かれた。日本の立場も変わった。胸を張って「我が国の原発は大丈夫」といえる国ではなく、大事故を起こした国に。いわば、被災者同士が痛みを分かち合う同じ存在になった。

私が原発問題を本格的に取材し始めたのは、1986年4月のチェルノブイリ事故の前年からだ。原子力には勢いがあった。

そのころから現在まで30年あまりの間に、原発は「世界のエネルギー問題を解決する新技術のエネルギー」という存在から、「大きなリスクと高コストに悩む発電技術のひとつ」に変わった。その間、原発はどのような歴史をたどったのか。

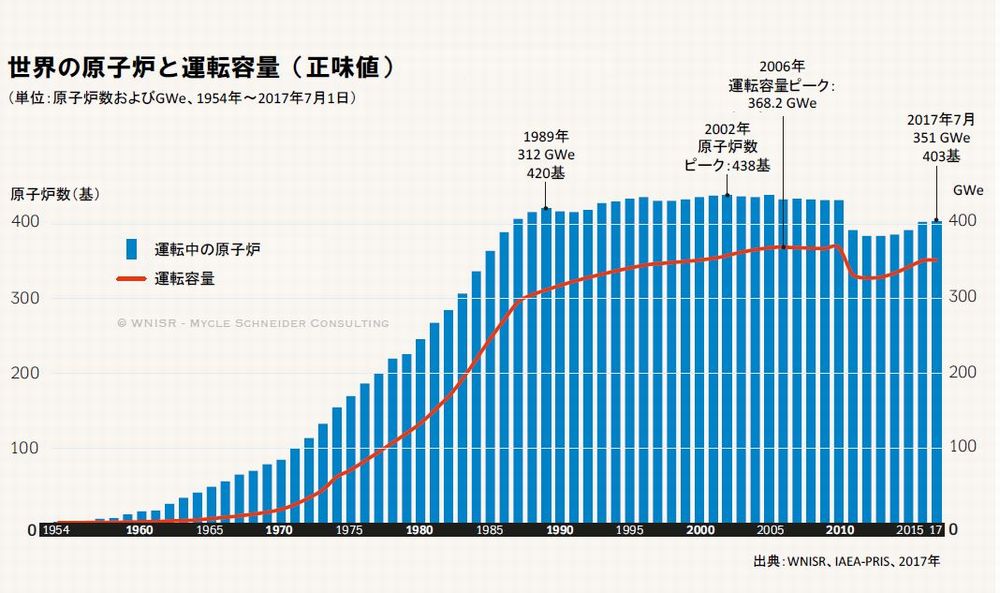

図1

図1 図2

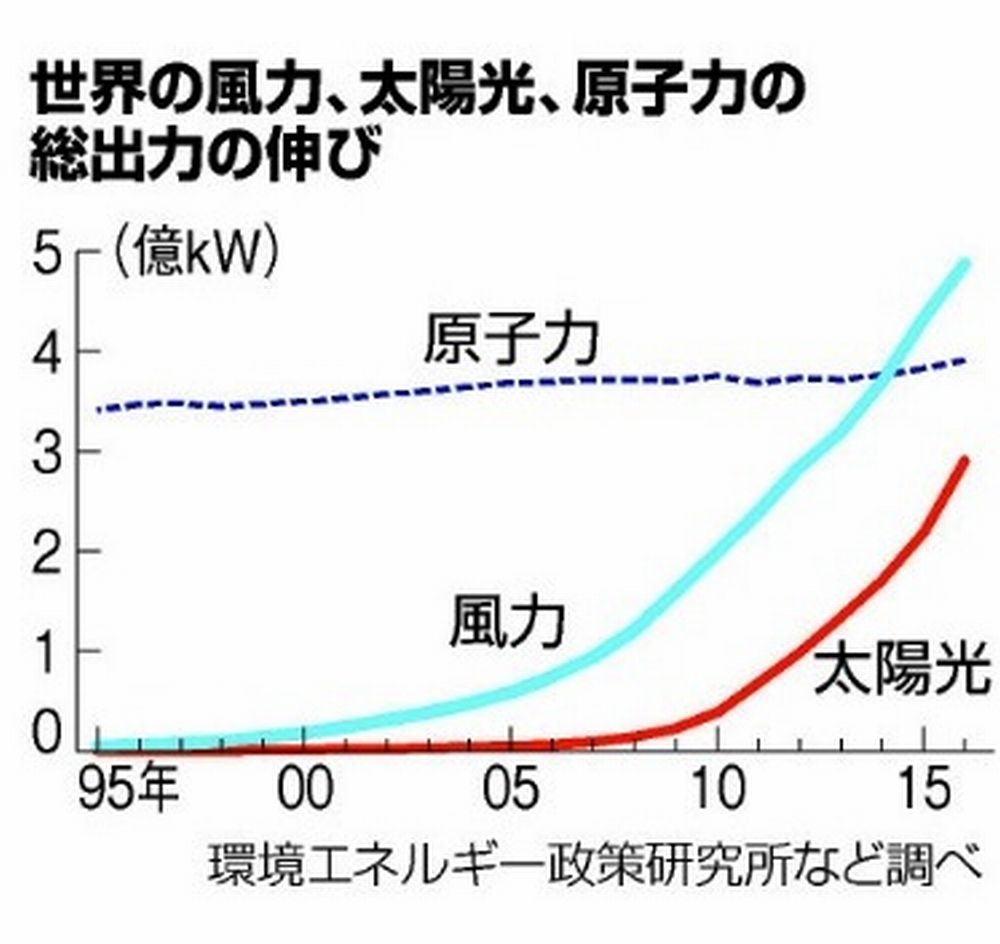

図2かつて1972年にシンクタンク「ローマクラブ」が出した報告書「成長の限界」では、21世紀のエネルギーは、原子力が中心になるとみられていた。2000年に原発は米国だけで総計9億kW(900基)と予想していたが、現在、米国の原発は約1億kWにとどまり、世界でも約4億kWである。

なぜ、予想は狂ったのか? 三つの「ブレーキ」があったからだ。

最初の大きなブレーキは1979年に起きた米国スリーマイル島原発事故(TMI事故)だった。炉心内の燃料が崩壊するという深刻な事態で、「原発大事故はありうる」という恐怖を世界に植え付けた。その後、米国の原発の新規発注は止まった。

それでも世界の原発数は80年代末までは伸び続けた。それが90年ごろを境に停滞に転じる。86年のチェルノブイリ事故の影響だ。2回目のブレーキである。

3回目のブレーキは、言うまでもなく福島の事故だ。

3回のブレーキはいずれも原発の歴史を変えた大事故である。では、その時、世界はどう動いたか――。最も強く反応した国、ドイツを通して眺めてみる。

1970年代初めの第1次石油危機のあと、日本とドイツはともに原発推進に力を入れた。2国は「同じ道を同じ熱意でスタートした」と言われるほどの関係。いわば、「原子力姉妹国家」だった。

道が分かれたのはチェルノブイリ事故からだ。日本の電力業界や政府は、「日本の原発とは炉型が違う。日本は大丈夫」とPRして乗り切った。これに対し、放射能で広く汚染され、市民が原発の恐怖を味わったドイツを含む欧州では、ことはそれほど簡単ではなかった。

ドイツ南部のチェコ国境近くにバッカースドルフという村がある。2013年、私はこの村を訪れた。工場団地に自動車関連工場の巨大な倉庫があった。「壁の厚さは1・5メートルです。飛行機が衝突しても壊れないように」と近所の人がいう。理由を聞くと、「再処理工場の使用済み核燃料を置く倉庫としてつくられたからです」。

チェルノブイリ事故を機に、バッカースドルフで建設中の再処理工場に対する反対運動が激化した。ドイツ中から原発反対派が集まった。車が燃やされ、警察はヘリからガス弾を撃ち込んだ。今はリゾート地として有名な村の、静かな森が続く光景からは、当時の暴力的な対立は想像できなかった。

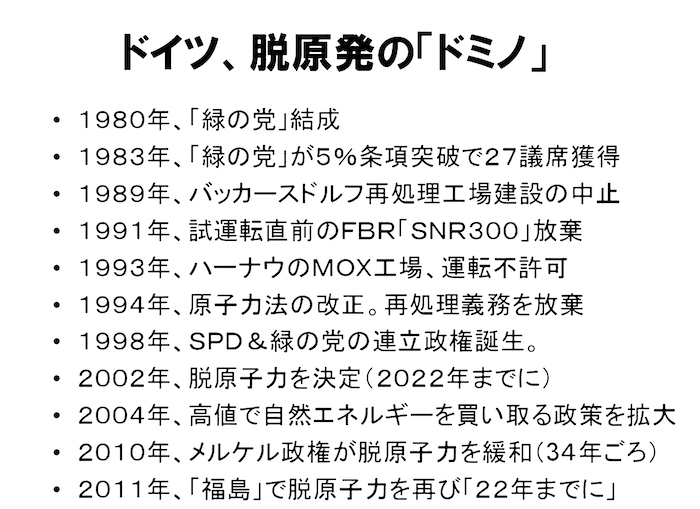

表3

表3こうしてみると、再処理工場建設の断念から脱原発の決定まで13年しかない。チェルノブイリをきっかけにした「脱原発ドミノ」といった様相だ。ただしその性急さに反発も大きく、2009年、政権2期目の保守のメルケル政権は、脱原発を実現する年を12年ほど後ろにずらし、「2034年ごろに脱原発」と緩和した。

まさにそのとき、福島第一原発事故が起きたのである。

ドイツのテレビは、頑丈な鉄筋コンクリート製の原発建屋が爆発で粉々になり、煙が真上に吹き上がる映像を繰り返し流した。メルケル首相が福島の事故に対して個人的にも深い衝撃を受けたことはよく知られている。

事故のあと、メルケル首相は哲学者、社会学者、宗教関係者ら17人からなる「安全なエネルギー供給に関する倫理委員会」を発足させ、文明論的な立場からの政策提言を求めた。メンバーにはリスク管理の専門家で著名なウルリッヒ・ベックらがいた。

倫理委員会は2カ月後、脱原子力をいっそう進め、再生エネルギーを増やすべきだとする報告書「ドイツのエネルギー転換――未来のための共同事業」をまとめた。内容は次のようなものだ。

①原発の安全性を高めることができるが、事故のリスクは残る。

②大事故になれば、とてつもない被害が起きる。

③原子力は発電の一手段。他にも手段があるので、無理をして頼る必要はない。

④地球温暖化を考えれば化石燃料使用は解決策ではない。

⑤再生エネ推進とエネルギー効率の改善は、競争力を高め、経済的にもチャンスになる。

筆者にとって最も印象深かったのは、リスクをめぐる議論だ。委員会はリスクについて深い議論をし、「原発のリスクに対する認識を変えなければならない」「我々はこう変えた」と結論づけた。《リスクとリスク認識》という欄で3項目にまとめられているので、以下に示す。

①日本のような高度のハイテク国家において原子炉事故が起きた。「ドイツでは起こらないだろう」という確信が揺らいだ。

②福島では事故発生から数週間がたっても、災害の終結の見通しが立てられず、被害額の算定ができていない。原発は大事故が起きても損害を把握でき、「原発の有利さと、他のエネルギー源の不利益さと比較できる」と思っていたが、その考えは説得力を失った。

③地震や津波に対して安全性を担保できると「設計」したものが事故を起こした。技術的なリスク評価(思い込み)の限界を示している。

原発については、どの国でも賛成、反対の論争が固定化し、リスクの議論もかみあわず、賛成、反対に付随した意見になりがちだ。原発推進派は

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください