2022年01月26日

本稿では、新聞ビジネスのデジタル対応について、筆者が提案している「デジタル化によるビジネスモデル変革の理論」の視点から考えることにしたい。

筆者は、デジタルトランスフォーメーション(DX)を「デジタル技術を使って顧客への提供価値やビジネスモデルを変革する活動」と定義している。本稿は、この変革活動の視点から新聞ビジネスの変化を考える。

ビジネスは、顧客の活動に役立つものを製品やサービスとして提供するものだ。製品・サービスは顧客の消費活動の手段であり、DXは顧客の活動のデジタル化を支援する、あるいは顧客のデジタル環境にどう対応するかを考えることで進化する。

コンビニのマルチメディアステーション(ファミポート等)は、イベントチケットの流通サービスであり、受験料や一日保険の支払い手段であり、電子マネーのチャージや消費者ローンの利用基盤でもある。これらは、コンビニにとってデジタル対応によるサービスビジネスとなっている。このようなデジタルサービスは、デジタル対応の第一段階として、顧客に価格低減や手間の削減をもたらす。

第二段階は、顧客のデジタル環境を前提にするものだ。たとえば無人コンビニのアマゾンゴーは、製品・サービスの提供手段のデジタル環境(デジタル監視カメラとAI判定)と、顧客の品物のピックアップ活動を接合させて、購買体験のデジタル化をもたらす。店舗に多数のAI処理機能付きのカメラがあり、顧客はスマートフォンを持ちアマゾンに登録していることが前提だ。

第三段階は、顧客の活動のデジタルデータがさらに大きなサービスの一部に組み込まれることを支援する進化だ。

紙の新聞の単なるデジタル化である自社ニュースサイトは、第一段階。記事のモジュール化を前提にしたクリッピングやキーワードの登録やAIによるパーソナライゼーションは、第二段階。プラットフォームビジネスとの協業は、第三段階へと進化する潜在力がある。グーグルは、たとえば通常検索にも、その人がどういうニュースを読む傾向がある人かを技術的には反映させることができる。

ニュースをデジタル環境の中で消費している新しい世代に対して、新聞社はどんな価値を提供できるか考えなければならない。本稿では、このデジタル化による新聞ビジネスの提供価値やビジネスモデルの変革について、まず供給側から「代替」という観点と「変革制約」という観点から考えたい。そして追加的に需要側からの論点も示すことにする。

アナログビジネスに対して、デジタルは代替品としての性質を持つ場合が多い。しかし、その範囲と変革のスピードは事前には読み切れない。

カシオが1995年に発売した世界最初の大衆商品としてのデジタルカメラは、記念写真としての品質は提供しておらず、アナログカメラを代替することはなかった。しかし、10年もたたないうちに、デジカメはアナログカメラをほぼ駆逐した。デジタル代替品(デジカメ)がアナログ製品を代替できる範囲が急速に広がったからだ。さらに現在はデジカメの中心セグメントはスマホに置き換わった。

新しい技術を利用した代替品は市場の一部分から置き換えていくことが多い。一方、特にデジタル代替品の場合、機能が増えることが多い。そして、デジタル代替品は、既存品が対応していなかった用途にも対応する。筆者は、これを「拡張代替」と呼んでいる。カメラがスマホに置き換わったのは、スマホのカメラ機能の強化(完全代替)とスマホの方がずっと機能が多い(拡張代替)ことが作用している。

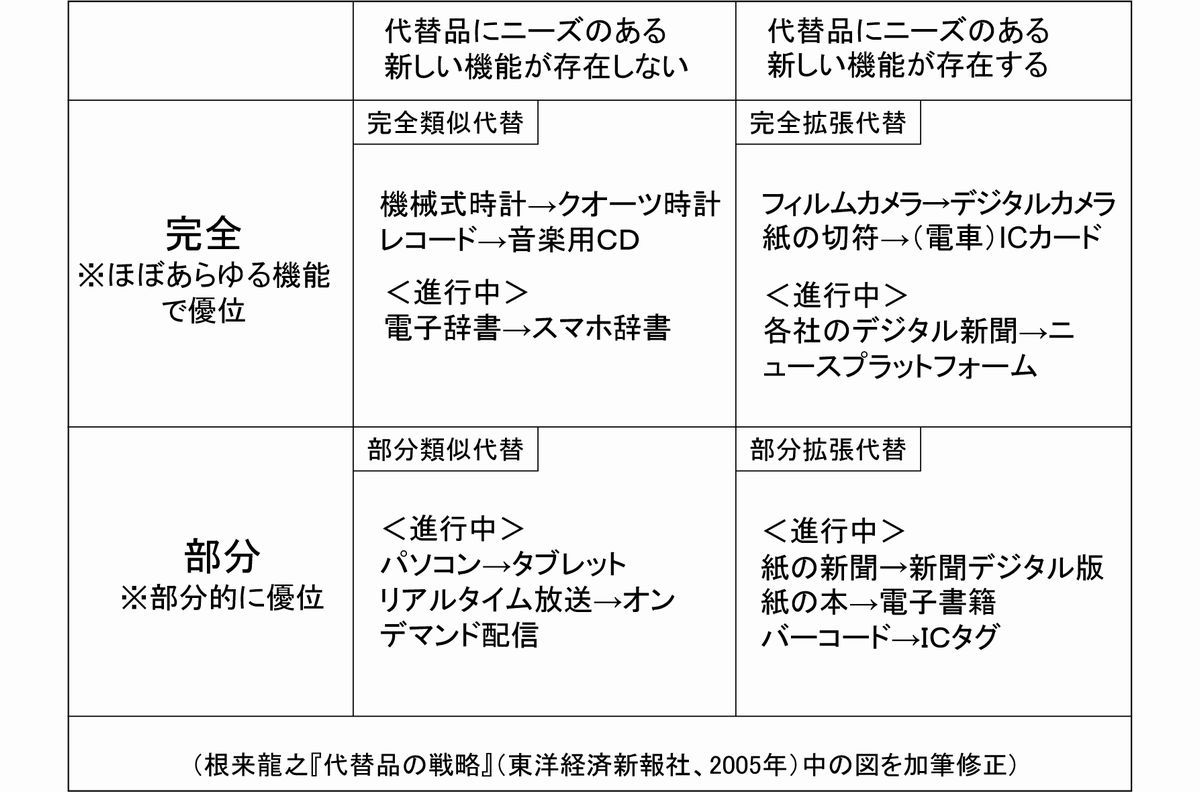

代替には、図1のように「完全類似代替」「完全拡張代替」「部分類似代替」「部分拡張代替」の4形態がある。そして、部分代替は完全代替へ移行していく。「完全」代替は、ほぼあらゆる機能で代替品が優位なこと、「拡張」代替は、代替品に新しい有力機能が増えていることを指す。

図1 デジタル化による代替パターンの分類と事例

図1 デジタル化による代替パターンの分類と事例つまり、デジタル版の方が、機能が豊富になりうるということを考えると、将来、完全拡張代替になっていくことは確実だ。

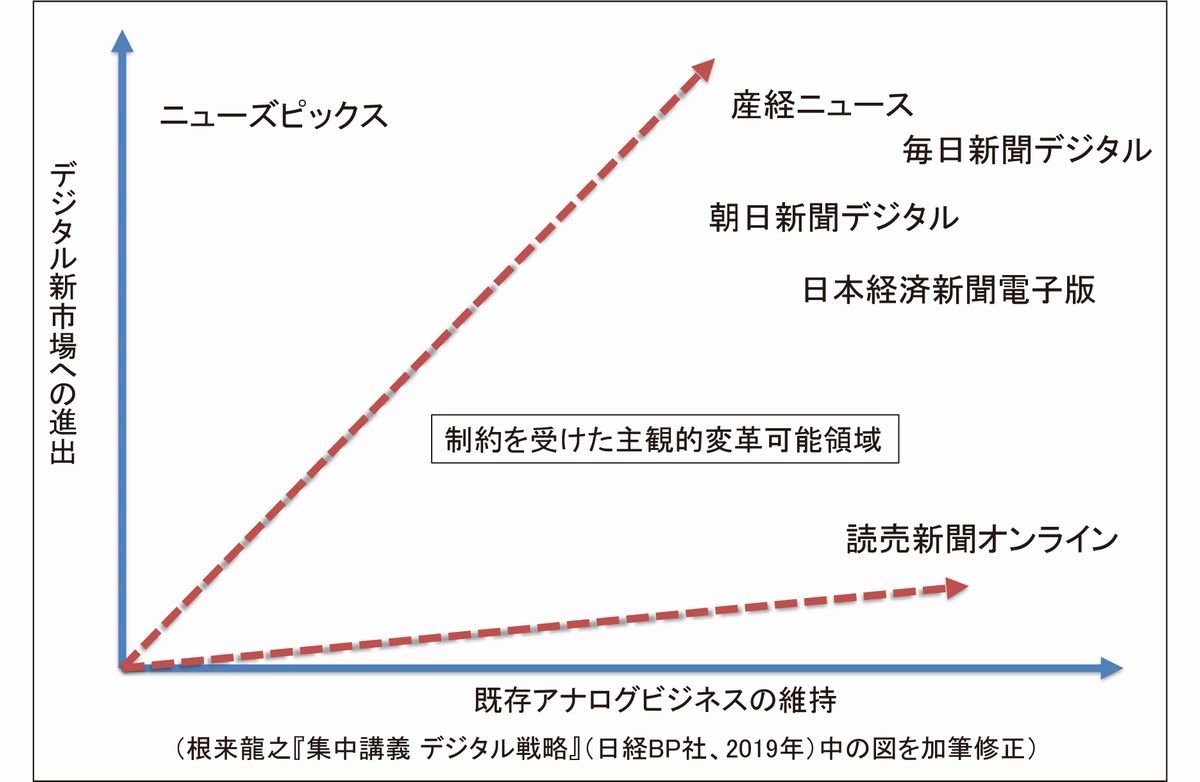

新聞ビジネスは、デジタル化による代替のスピードがデジカメに比べると遅い。高齢者を中心に紙の新聞の方が読みやすいという人がまだまだいる。このため、国内では「新聞のデジタル版への転換」は、紙の新聞ビジネスへの影響をできるだけ小さくする方針で進められてきた。ただし、その対応策は、積極性の程度から見ると、図2のように新聞社によって若干異なる。

図2 全国紙各社のデジタル戦略の積極度(2021年時点)

図2 全国紙各社のデジタル戦略の積極度(2021年時点)社会や環境が変化することを前提にすると、既存のビジネスモデルの維持を図れば図るほど、ある時点で急激に変わらなければならなくなる可能性が高い。保守的な会社にもいつか大きな転換点が来る。

一方、一見不安定な形で変革を試行し続けている会社は一時的に赤字で苦しむことがあっても、小さな転換を続けながら長期的には環境変化に適応できる可能性がある。ただしこのことはデジタル化に熱心な会社のすべてが生き残れることを意味しない。現在の新聞社のすべてが20年後に生き残っている可能性は小さいと思う。

一定の成功を収めた既存企業は、自由に変われない。既存の顧客やパートナー、そして蓄積した経営資源が「変革の制約」になる。この制約の背景には客観的な条件がある。しかし、制約を意識するのは人間の主観だ。したがって、各社の経営陣が戦略を練る際に意識する制約は、客観的条件を受けた「主観的な変革可能領域」である。問題は、この領域を狭く考え過ぎると変革のタイミングを逃してしまう可能性があることだ。

戦略の選択肢は、いくつかの要素で制約される。それは「戦略制約」と「組織制約」に大別できる。

戦略制約の一つ目は製品市場だ。宅配とデジタル版の間にはカニバリゼーション(共食い)があるから、それが戦略の制約となる。デジタル対応の積極度の高い新聞社でも、アクセルとブレーキを同時に踏む戦略をとってきたのは、やむをえない側面がある。

戦略制約の二つ目は経営資源の不足と余剰だ。デジタル技術者の不足だけならまだ対応しやすいが、既存人員や取引先が余剰になると対応が難しくなる。全国紙は、系列販売店が急速に余剰になることを恐れた戦略をとってきた。唯一、その制約がほとんどなかったのは日経だ。しかし、その日経も紙の新聞とのカニバリは強く意識してきたと思われる。

三つ目と四つ目は組織の制約だ。まず多くの新聞社には伝統があり、組織が官僚化していると言わざるをえない。次に、現業への組織最適化問題だ。現業が競争にさらされていると、新事業には人と資源が回ってこない。新事業が既存のビジネスと違う評価基準を必要としている場合、組織の既存プロセスと評価基準が合わず、なかなか先へ進まない。

「戦略制約」(製品市場の「戦略矛盾・共食い」問題、資源の「不足・余剰」問題)と、「組織制約」(「官僚的組織」の安定化問題、現業への「組織最適化」問題)の存在は、新聞社だけにあるのでなく、アナログビジネスの既存企業一般に存在するものだ。詳しくは拙著『集中講義:デジタル戦略』(日経BP社)を参照いただきたい。

経営者は、戦略の制約を乗り越えるために、社内の常識よりも早くデジタル化を進める必要がある。そして、社内や既存パートナーの抵抗があっても、デジタル化に対応する組織構造と組織文化の変革、つまり組織制約への対応を進める必要がある。

新聞ビジネスのデジタル転換において、まずデジタル版を出すか出さないか、出すならばいつ出すかという問題がある。次に、価格設定をどうするかが問題だ。

全国紙は2008~12年にかけて、各社ともビジネスモデルの違いはあれ、デジタル版の本格的な発行に踏み切った。その際、価格設定に悩んだ結果、各社とも紙の新聞に近い価格(4000円前後が標準)にした。あるいは紙の新聞に影響ができるだけ出ないように、宅配契約者には「おまけ」としてデジタル版を提供するという施策をとった。

その後のデジタル版の普及は、必ずしも順調とは言えない。そして、朝日や毎日新聞は、デジタル版のスタンダード価格を大幅に下げる決断をすることになる。たとえば、朝日は21年6月から電子版の実質値下げに踏み切り、標準価格を従来の3800円から1980円にした。

筆者の観察ではもっと早く価格を下げるべきだったと思う。私見では、消費者がニュースに支払ってもよいと思う価格は、月2千円くらいだろう。当初の「紙に近い値段」という選択は、既存ビジネスの都合優先だったと言わざるをえない。

実は、海外の著名新聞の電子版に比べ、日本のデジタル版定期購読は価格が高い。日経(4200円)や朝日(3800円)のデジタル版は、専門紙であるFT(Financial Times)やWSJ(WALL STREET JOURNAL)の米国標準価格よりも高い、あるいは同等の設定で始まった(注、米国標準価格は年間割引後のドル価格)。

新聞社の一部には、NYT(New York Times)を変革のモデルと考えてきた会社があるが、これは間違いだ。NYTはデジタル版の価格を早い段階で紙よりもかなり安く設定していた。現在のNYTの定期購読価格は、日本の新聞の4分の1程度だ。

さらに、NYTの成功にはいくつかの条件があった。英語ビジネスであることと、全国紙でなかったことだ。この二つの性質は日本の全国紙にはない。NYTというローカル新聞がデジタル化によって米国全体、あるいは世界的に読まれるようになった。米国ではローカル紙が標準的なビジネスモデルであったのであり、一部のクオリティーペーパーは、デジタル化で購読者の地域的広がりを拡大することができたのだと考えられる。その証拠に、全国紙のUSAトゥデーは、デジタル化で大きく部数を伸ばせていない。

日本の新聞の場合、日本語中心のため全世界には売れない。そもそも、日本の新聞の部数は、宅配制度によって上げ底になっていた/なっていると考えた方がよいだろう。

ニュースの供給構造については、プラットフォームサービスとの協業問題もある。ヤフーニュースのようなアグリゲーションサービスやフェイスブックのようなSNSは、競争相手であると同時にニュースを流通させるパートナーでもある。

現在までプラットフォーム側は、ニュースについて取材固定費込みのコストを十分負担していないように見える。これには歴史的理由がある。まず、新聞社はアグリゲーションサービスがまだまだ小さかった時代に、コストにふさわしい価格交渉をしてこなかった。

さらに、ネットでは情報へのリンクは無料であるという問題がある。プラットフォーム側は、見出しだけならばコストを払う必要がない。さらに類似のニュースを提供する会社が多いので、多くの読者を自社サイトに導いてくれたり、広告収入を増やしてくれたりするプラットフォームに対して、一社ずつでは交渉力が弱いという問題もある。

しかし、このような歴史的背景はあっても、ニュースのコストをプラットフォームがもっと負担すべきだという意見が世界的に強まっている。欧州や豪州では政府の介入もあり、グーグルなどのプラットフォームはニュース会社へ支払い義務を負うことになった。

日本でも、グーグルが新聞社にコストを支払う「ニュースショーケース」というサービスが始まった。まだまだ支払い金額は少ないと思われるが、プラットフォームとしてもニュースは重要なコンテンツであり、今後、ヤフーやグーグルなどが支払う金額は大きくなっていくと筆者は予測する。

次にデジタル化による需要側の変化にも触れておきたい。

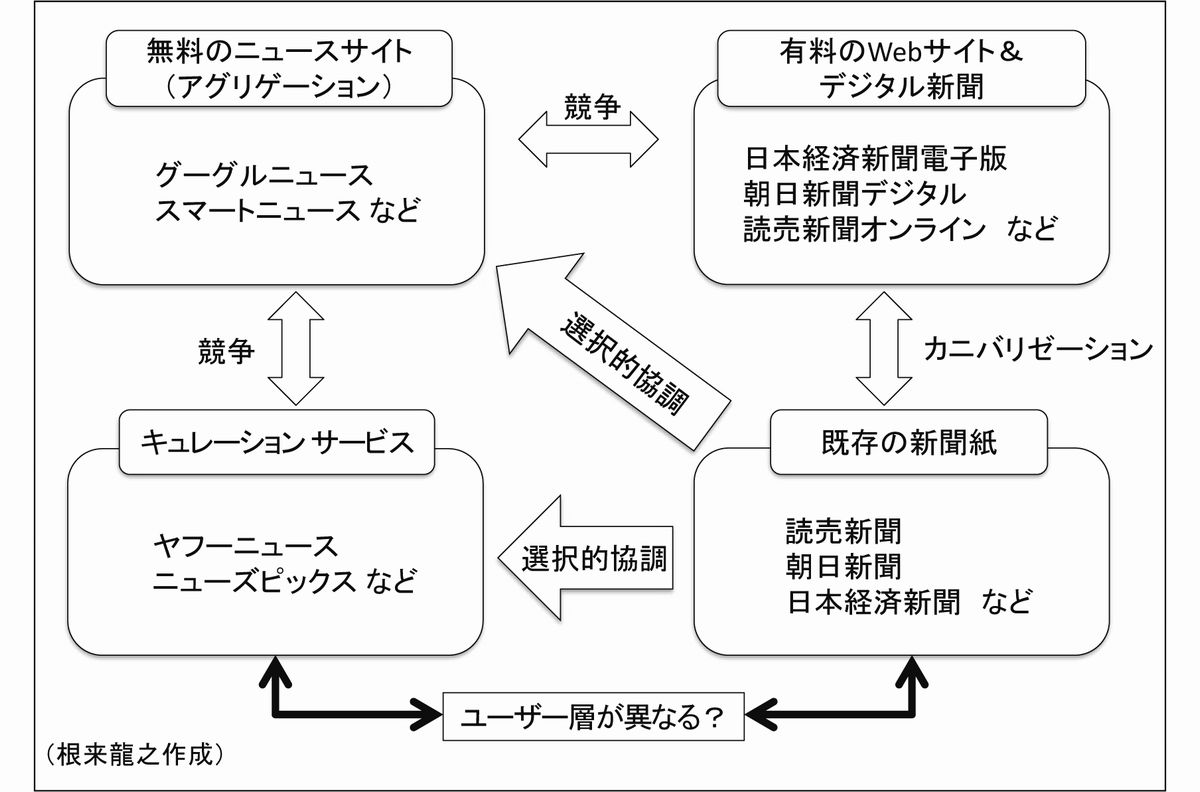

読者は、新聞社の自社サービスではなく、アグリゲーションサービスで各社のニュースをまぜて見る方が好きだ。ネットでは1社のニュースだけを見ればいいと考える人はまれだ。そのため、類似のニュースは、紙、デジタル版、アグリゲーション・プラットフォーム(ニュースを集めて並べる)、キュレーションサービス(コメントなどによって記事への評価を付加する)の四つから届けられる。

図3 ニュース市場の四つ巴の競争と協調

図3 ニュース市場の四つ巴の競争と協調有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください