2013年05月01日

集団的消費者被害回復に係る制度の導入について

西村あさひ法律事務所

弁護士 藤田 美樹

藤田 美樹(ふじた・みき)

藤田 美樹(ふじた・みき)■ はじめに

本年4月19日、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害を集団的に回復するため、特定適格消費者団体が訴えを提起して事業者がこれらの消費者一般に対して金銭を支払う義務を負うべきことを確認した後に、これを前提として消費者の債権について事業者に請求を行うことを可能とする民事の裁判手続の特例を定める「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案」が閣議決定されて国会に提出され、当該法律案が消費者庁のホームページにおいて公表された。

この日本版クラスアクション制度は、多数の被害者が同一の被害を被ったような事例において、被害回復のための訴訟を効率的に進めることができるという意味で被害者保護に資する側面がある。しかしながら、例えば、クラスアクションを既に導入している代表的な国である米国においては、クラスアクションにおける莫大な和解費用や訴訟費用等による経済への悪影響が論じられ、抑制方向での議論も盛んである。そこで、本稿では、そのようなクラスアクションを巡る議論を踏まえ、上記法律案に定められるいわゆる日本版クラスアクション制度の概要を説明すると共に、同制度が導入された後、どのような形で同制度が利用され得るのかについて論じることとする。

■ 制度の概要

1. 手続の流れ

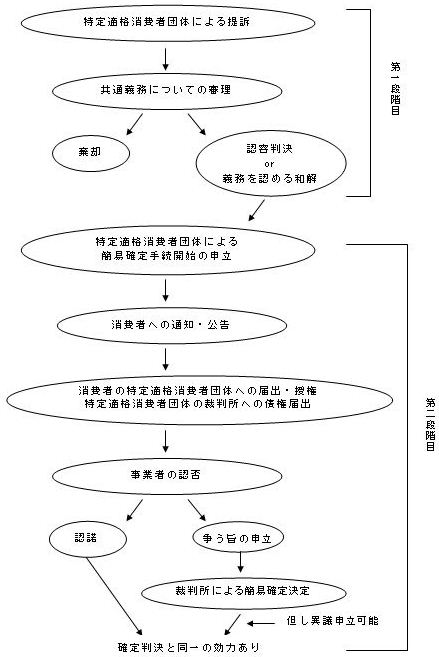

この制度においては、手続が二段階に分けられており、第一段階目の手続が共通義務確認訴訟とされている。この共通義務確認訴訟の原告となることができるのは、特定適格消費者団体のみであり、特定適格消費者団体とは、本訴訟制度の原告として、共通義務確認訴訟を適正に遂行できる体制や能力、経理的基礎等を備えている等と内閣総理大臣によって認定された団体である。つまり、被害を受けた消費者自身は、この第一段階目の共通義務確認訴訟の原告とはなることができない。そして、この共通義務確認訴訟においては、事業者が、相当多数の消費者に対し、これらの消費者に共通する事実上及び法律上の原因に基づき、金銭を支払う義務を負うかどうかの確認が行われる。したがって、同じ事業者が複数の消費者を欺罔したような詐欺事例においては、欺罔の手口や使用した文言等がほぼ同じといえるような事案を除き、消費者被害の形態が個々の被害者毎に異なることとなるため、本訴訟制度の適用はないこととなる。

次に、第二段階目の手続である簡易確定手続であるが、この手続を申し立てることができるのは、第一段階目である共通義務確認訴訟の当事者となっていた特定適格消費者団体である。そして、当該特定適格消費者団体は、対象となる消費者への通知ないし公告を行って、対象消費者からの個別請求権の届け出及び手続遂行についての委任を受け、裁判所に対して、対象消費者の請求権についての届け出を行うものとされている。このように届け出られた請求権については、まず、事業者側で認否がなされ、請求額について争いのない消費者からの請求については、当該金額について請求権が確定される。一方、請求額について事業者側がこれを認めなかったものについては、裁判所が双方を審尋した上で請求権の存否及び額について決定することとされている。この裁判所の決定について、双方から異議が述べられなければ決定通り確定することとなるが、異議が出された場合には、通常の訴訟手続に移行する。なお、通常の訴訟手続に移行した場合には、第一段階目の手続である共通義務確認訴訟で認定された争点を除き、通常の民事訴訟と同様の審理が行われ、判決がなされることとなる。

なお、手続の流れの概要については、右の図を参照されたい。

2. 救済対象となる権利

次に、本訴訟制度の対象となる権利であるが、法律案3条によると、「特定適格消費者団体は、事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって、消費者契約に関する次に掲げる請求(これらに附帯する利息、損害賠償、違約金又は費用の請求を含む。)に係るものについて、共通義務確認の訴えを提起することができる」として、(1)契約上の債務の履行の請求、(2)不当利得に係る請求、(3)契約上の債務の不履行による損害賠償の請求、(4)瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求、及び、(5)不法行為に基づく損害賠償の請求(民法の規定によるものに限る。)を列挙し、その対象となる請求権について絞り込みがなされている。

以下、上記の通り法律案に列挙される請求権について個別に論じる。

(1) 消費者契約に関する契約上の債務の履行の請求

同法律案によれば、事業を営んでいる者が、事業目的ではない個人と結んだ契約は、ほぼすべからく「消費者契約」に該当することとなる。したがって、事業者と消費者間における契約の履行が問題となる場合には、本訴訟制度の対象となる。

但し、本訴訟制度の対象となるのは、「金銭の支払義務」に限られるため、例えば、製品等に瑕疵があった場合の修補請求権のような請求権は対象とならないこととなる。しかしながら、その場合にも、修補に代えた損害賠償請求権であれば対象となるため(本項(3)又は(4)の類型に該当する)、金銭賠償という形で本訴訟制度の対象となり得る。

(2) 不当利得に係る請求

この請求権の典型例として挙げられるのは、学納金の返還請求権やキャンセル料の返還請求権など、約款その他の消費者契約の一部の条項が公序良俗その他の強行法規に反するとして無効とされた場合の不当利得返還請求権である。

現行法の下でも、携帯電話の中途解約金、英会話学校の中途解約料、各種学校の学納金、披露宴キャンセル料等について、各種事業者に対して、返還訴訟や仮処分等が提起されるなどし、実際に、不当に高額な解約料を定めたものと認定され、当該解約料の返還義務を認めた裁判例も複数存在する。このような現状に鑑みれば、本訴訟制度が導入された暁には、上記のような極めて高額なキャンセル料等に限らず、低額なキャンセル料や事務手数料等を規定する消費者との約款について、無効であるので当該金額を返金するようにとして、本訴訟制度が活用されることが見込まれる。

(3) 契約上の債務の不履行及び瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求

この類型の債権としては、多数の消費者が購入した製品等について、同一の不具合が存するような場合が挙げられる。

この種の、製品に瑕疵があった事例においては、製品自体が使えなくなるだけではなく、その製品の不具合により、人の生命又は身体や財産に損害が生じる場合、いわゆる拡大損害が生じる場合も想定され得る。しかしながら、本訴訟制度において対象となり得るのは、あくまで当該製品自体に生じた損害のみ、つまりは、当該製品価格に関する賠償請求に限られ、拡大損害についての賠償請求は対象とならない点に注意を要する。

(4) 不法行為に基づく民法の規定による損害賠償の請求

この類型においては、不法行為に基づく民法の規定による損害賠償の請求が対象とされていることから、例えば、金融商品取引法21条の2第1項の有価証券報告書等に虚偽記載があった場合の会社の無過失責任のような、民法以外の法令に基づく損害賠償請求権は本訴訟制度の対象外となる。

また、一般的に不法行為に基づく損害賠償請求と聞くと、慰謝料、つまり精神的損害に対する賠償が問題となる事例が思い浮かぶが、本訴訟制度においては、精神的損害に対する賠償はその対象とならないとされている。

■ 日本版クラスアクション制度導入の影響

それでは、以上のような日本版クラスアクション制度が実際に導入された場合には、具体的にどのような事案について提訴がなされることとなるのであろうか。

(1) 表示に問題がある事例

例えば、ある製品について、製品のラベルや説明書に誤記があった場合などが対象となり得る。このような場合は、錯誤・詐欺(民法95条・96条)のほかに、消費者契約法上の不実告知(消費者契約法4条)、不当表示が不法行為に至った場合(民法709条)などに該当し得るためである。これらのケースでは、売買契約の無効又は取消及び損害賠償が認められるため、無効又は取消に基づく不当利得返還請求権又は損害賠償請求権について、この訴訟制度を用いて、集団的に被害回復を図るという事例が出てくると考えられる。

逆に、事業者側においては、本訴訟制度が導入された暁には、商品のラベルや説明書に虚偽や誤認を招く表示があった場合には、この制度を用いて訴訟が提起され、極めて多数の消費者に対して賠償義務を負うとされるリスクがあることから、商品のラベルや説明書の記載の確認につき、これまで以上に留意が必要であろう。

(2) 約款の規定に問題がある事例

すでに述べた通り、これまでのキャンセル料等に関する裁判所の厳しい評価に鑑みると、本制度が導入された暁には、これまでの事例で問題とされてきた極めて高額なキャンセル料等に限られず、低額なキャンセル料や事務手数料等を規定する消費者との約款についても、無効であるので当該金額を返金するようにとして、本訴訟制度が活用されることが見込まれる。キャンセル料や事務手数料等の返還請求について、集団的訴訟が提起され、これが認められた場合には、過去に遡って、事業者が消費者に対し請求した違約金や計算をし直した清算金について、支払い義務が認められる可能性がある。

そのため、事業者側においては、消費者との契約や約款において、消費者契約その他の法規に照らし、無効とされるような規定が含まれていないか、問題点の洗い出しを行っておくことが必要となろう。

(3) 本訴訟制度導入の影響

なお、本制度について、消費者庁は、本制度の導入は実体法を変えるものではなく、実体法上の権利を単に束ねるための手続法の改正に過ぎない旨説明している。

しかしながら、例えば、商品のラベルに商品の性能・機能に関する表示ミスがあった場合を考えると、このようなケースについては、現行の訴訟制度の下では、当該表示ミスに気が付き、且つ、当該ラベルに表示された性能・機能が実際には存在しないことに不満を感じた消費者のみが当該製品を製造又は販売した事業者に請求等を行う、ということが、通常考えられる事態であった。しかしながら、このような事例で本制度が利用され、第一段階目において、当該製品について、ラベルに表示ミスがあったことが認定された場合、ラベルに記載の性能・機能を一部有していないのだから、当該製品の価値は、その販売価格よりも当該性能未達に相当する価額だけ低いはずであるとして、当該差額分につき、その全ての購入者との関係で、損害賠償請求権が認められることになり得る。つまり、当該性能・機能を特に利用しておらず当該表示ミスに気が付いていなかった購入者や、気が付いていたものの、特にそのことに不都合に感じていなかった購入者であっても、届け出をすれば金銭賠償が受けられることになり

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください