2017年06月07日

西村あさひ法律事務所

弁護士 鈴木 悠介

<森友問題と忖度>

鈴木 悠介(すずき・ゆうすけ)

鈴木 悠介(すずき・ゆうすけ)<「忖度」という言葉の用法>

森友問題に関する報道をきっかけに、忖度という言葉が爆発的に広がりを見せたのは、この言葉を初めて見知った人達が、「自分の周りで普段から目にしている状況は、まさに『忖度』という言葉で表現することが適切だったのだ」という新鮮な驚きをもって受け止めたからこそであろう。すなわち、確かに森友問題をきっかけとして、忖度という表現がこれだけ広く用いられるようになったのではあるが、忖度という言葉で表現することが適切な状況は、かねてから、日本の社会や組織の至る所に存在していたのである。

朝日新聞が実施したアンケート(2017年(平成29年)4月30日付け朝刊)によれば、回答者のうち、実に約半数(676人中324人)が、森友問題の報道を通じて、初めて忖度という言葉を知ったという。しかしながら、実際には、忖度という言葉は、これまでにも報道などにおいてしばしば用いられてきた言葉である。

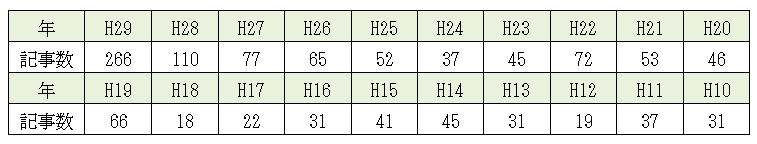

大手5紙(朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞)の過去20年間の新聞記事について、「忖度」というキーワードを含む記事を検索したところ、その記事数の変遷は下記の表のとおりであった。2017年(平成29年)の266件という数字は、約4カ月分の記事数であるにもかかわらず他の年より突出しており、これは森友問題の影響であることは明らかであるが、森友問題が起こる以前も、多少の増減はあるものの、各紙の記事においては、忖度という言葉がコンスタントに使用されてきたことが分かる。

H29については1月から4月末まで

H29については1月から4月末まで「忖度」を含む過去の新聞記事の中身を見てみると、主に、政治関係のニュースにおいて「忖度」という言葉が用いられているものが目に付く。例えば、「幹事長は首相の考えを忖度して・・」、「●●党は、連立与党の■■党の意向を忖度して・・」などが典型である。その一方で、「忖度」という言葉を含む過去の新聞記事の中には、以下のように、組織的な不祥事や犯罪の原因として「忖度」に言及する記事も少なくない。

「忖度」の本来の意味(「他人の気持ちをおしはかること」)からすれば、忖度という言葉自体は、必ずしも否定的なニュアンスを伴うものではない。むしろ、上司が部下に対して一から十まで指示を出す前に、部下が上司の意図をおしはかって率先して行動することは、日本社会においては、一種の美徳とされている。忖度は、適切になされる限り、組織の意思決定やコミュニケーションを円滑化させる「妙薬」である。

それにもかかわらず、上記の記事からも分かるように、忖度という言葉は、今回の森友問題に限らず、組織的な不祥事の場面において、マイナスのニュアンスを伴って用いられることが多い。これは、忖度という言葉からしてみれば、甚だ迷惑な用法であろうが、実際に、筆者自身、かつては報道記者として、現在は企業不祥事対応を専門とする弁護士として、多くの組織的な不祥事を扱ってきた経験を踏まえると、忖度と組織的な不祥事には切っても切れない関係があるように感じている。ただし、より正確に言うならば、こうした不祥事の原因・背景となっているのは、忖度そのものの「効能」ではなく、「忖度の副作用」と言うべきものであることが多い。

<忖度の副作用の主な類型>

では、「忖度の副作用」とは何か。例えば、主な副作用としては、以下のようなものが挙げられる。

このうち、副作用①の「思い違い」は、忖度の最も本質的な副作用であって、あらゆる忖度に関して、多かれ少なかれ、不可避的に生じる副作用である。いくら他人の心情をおしはかることに長けた者による忖度であっても、結局は「他人」の心情の推測・推量である以上、忖度する側と忖度される側の心情にズレが生じることは避け難いという意味で、忖度の最も本質的な副作用として位置付けられる。

次に、副作用②の「責任の所在の曖昧化」も、忖度には往々にして見られる副作用である。忖度の結果としてなされた意思決定の責任を問われても、忖度する側は「上司の意思に従った行動である」といった弁解をするものであるし、忖度される側は「そのような指示はしていないし意図もなかった。(部下が)勝手にやったことだ」といった弁解が可能である。忖度は、結果として、組織における責任の所在を曖昧にしてしまうのである。

これに対して、副作用③及び副作用④は、副作用①及び副作用②のように忖度に常に付随する副作用というよりも、忖度の常態化・行き過ぎ等によって引き起こされる「重篤な」副作用であって、忖度の「中毒症状」とも呼ぶべき症状である。

忖度には中毒性がある。なぜなら、忖度することは、実は単純でラクな作業だからである。本来、組織における意思決定は、様々かつ複雑な要素を考慮した上で、必要なプロセスを踏んでなされるべきものであるが、忖度の場合には、考慮すべきは特定の人物の心情だけである上に、いちいちその人物に確認する必要もないという意味において、実はラクなのである。

<忖度の副作用がもたらす企業不祥事の類型>

では、こうした忖度の副作用によって、どのような企業不祥事がもたらされるのであろうか。以下では、それぞれの副作用が、どのようにして企業不祥事に繋がっていくのか、そのメカニズムについて分析する。

<現場暴走型>

まず、副作用①の「思い違い」によってしばしば引き起こされるのは、「現場暴走型」の企業不祥事である。例えば、上位者は、「とにかく目的を達成したいが、不正行為までしていいとは思っていない」などと考えているにもかかわらず、下位者が、「上位者は、目的を達成することが第一であって、そのためには手段は選ばないだろう」などと忖度して、不正行為に走ってしまうパターンである。より具体的には、業績悪化に苦しむ企業のトップが、会社の業績を何とか良く見せたいと考え「何とかならないのか」などと発言したところ、財務担当役員や財務部長などが、そのトップの意図を忖度して、不正会計に手を染めてしまうような事例などが考えられる。

もっとも、忖度が多少の「思い違い」をもたらすことは避けられないにせよ、「思い違い」が直ちに「現場の暴走」を招くわけではない。忖度のもたらす「思い違い」が「現場の暴走」にまで至ってしまうケースは、意思決定のプロセスにおいて、忖度が何層にも重なり合っていることが多い。すなわち、担当取締役が社長の気持ちを忖度し、担当部長が担当取締役の気持ちを忖度し、担当者が担当部長の気持ちを忖度し・・といった具合に、あらゆる階層において忖度が繰り返されることで、当初は些細であった「思い違い」が、最終的には、トップの本来の意図と大きくかけ離れてしまうのである。もっとも、通常であれば、こうした「思い違い」は、上位者と下位者が直接コミュニケーションを取り合って、お互いの真意を確認することで容易く解消されるべきはずのものである。

本来、忖度は、「あえて言葉にしなくても、お互いの考えていることを察知できる」という関係性があって初めて機能する高度なコミュニケーションの形態である。共に過ごしてきた期間が長い、価値観や思考回路が共通しているなどといった特殊な環境において初めて、忖度によるコミュニケーションは適切に機能するのである。また、どれほど近しい関係にある者同士でも、忖度のみによって完全な意思疎通を図ることは到底不可能である。忖度は、直接的・明示的なコミュニケーションにかけるコストを減らすことはできても、そのコストをゼロにはできない。いざというときには、直接的・明示的なコミュニケーションによって、「思い違い」の補正を期待できる環境であることが重要である。忖度する側と忖度される側との間に、そもそも十分なコミュニケーションを期待できないような関係性にもかかわらず、忖度によるコミュニケーションを図ろうとするとき、「思い違い」の補正がされないまま、思わぬ不正に繋がってしまうのである。

こうした「思い違い」の補正がうまく機能しない組織は、往々にして、以下のような共通点を有している。

こうした組織においては、下位者が上位者との直接的・明示的なコミュニケーションを躊躇するのも無理からぬことであって、忖度する側の立ち居振る舞いではなく、忖度される側の立ち居振る舞いの方に、改善すべき点が多いように思われる。上位者は、自らの権限が強大になるにつれ、周りから忖度される存在になっていくことを強く自覚する必要があろう。

<組織ぐるみ型>

副作用②の「責任の所在の曖昧化」は、組織に「責任逃れ」や「罪悪感の欠如」をもたらす。こうした罪悪感の欠如した状態は、大小問わず、あらゆる企業不祥事の温床となる。特に、組織の上位者・下位者の双方において罪悪感が欠如した状態は、「組織ぐるみ型」の企業不祥事を招きやすい。

世の中に企業不祥事は数あれど、上位者が下位者に対して、不正に手を染めるよう明確に指示するケースというのは余り多くはない。むしろ「組織ぐるみ型」の不祥事は、「正規の方法によっては目的を達成できない状態に追い込まれているものの、とはいえ不正に手を染めろとは言い出せない」といった状況の中、上位者が「私に全部言わせるな」という雰囲気を醸し出し、これを察した下位者が、あ・うんの呼吸で上司の内心を忖度して不正に及ぶが、上位者も下位者による不正を咎めず黙認するという構造であることが多い。

人が不正行為に手を染めるとき、誰しも、その不正を正当化するための要素を求めたがる。忖度のメカニズムは、上位者には、「直接的には不正行為を指示しておらず、部下が勝手にやったことだ」という理屈を、下位者には、「あくまでも上位者の意図を汲んでやったことだ」という理屈を提供することで、結果として、組織全体にとって、不正行為に対する心理的ハードルを下げることに繋がるのである。

「組織ぐるみ型」の不祥事のパターンは、下位者が忖度した内容と、上位者の内心に本質的な齟齬はないという点で、先に述べた「現場暴走型」の企業不祥事とは異なるが、その過程に忖度のプロセスが大きく関係しているという点では同じである。なお、「組織ぐるみ型」の不祥事は、忖度する側と忖度される側との間に、大きな力の差や厳しい上下関係がある場合に、より成立しやすい。また、上位者に対する下位者の自己犠牲が美徳とされる雰囲気がある場合、下位者は、上位者に手を汚させることなく不正行為に及ぼうとするため、不正行為に対する心理的ハードルは一層低くなる。

こうした関係性は、贈収賄や政治資金収支報告書の虚偽記載などをめぐる政治家と秘書の関係、組織的犯罪における暴力団の組長と配下の構成員の関係、カルト教団による犯罪における教祖と信者の関係など、企業不祥事を離れた場面においても見ることができる。こうした関係との類似性が見られるような企業、例えば、「仕事のためにプライベートを犠牲にするのは当然」、「若手のうちは上司の命令は絶対」といった風潮が強い企業は要注意であろう。

<佞臣(ねいしん)主導型>

組織において、余りにも忖度が常態化すると、忖度される立場にあった本来の権限者ではなく、その代弁者の権限が肥大化するという現象が見られることがある。例えば、創業者一族が経営する企業において、ワンマン社長の内心ばかりを忖度する風土が染みついているような場合、社長と直接コミュニケーションをとる機会が乏しい従業員としては、社長が信頼を寄せる従業員(番頭格の従業員や秘書等)を通じて、社長の意向を少しでも探ろうと考えるであろう。これは、円滑な業務遂行を目指す上では、ある意味で自然なことであるが、これも行き過ぎると、側近の従業員の発言があたかも社長自身の発言かのように社内で重視され、従業員自身も社長の代弁者としてその権限を肥大化させるという現象が起きるかもしれない。その結果、本来のレポートラインとは異なるプロセスによって、会社の重要な意思決定がなされるリスクを孕んでいるが、こうした現象は企業のガバナンス上極めて不適切である。

どのような組織においても、忖度の能力に長け、権力者の覚えがめでたい人物は、必ず一人はいるものである。こうした権力者の代弁者の立場にある従業員が、「誠実に」権力者の内心を忖度しているうちは、事態はそこまで深刻ではない(とはいえこの場合も、副作用①の「思い違い」による企業不祥事のリスクは付きまとう。)。ところが、こうした人物は、権力者の歓心を買いたいばかりに、事あるごとに権力者に媚びへつらい、口先巧みに権力者を丸め込み、自らの利益を図ろうとする邪な「佞臣(ねいしん)」へと変貌してしまう可能性を秘めている。こうした「佞臣」は、トップの耳に心地よい情報しか入れず、その意思決定を歪めるという点で、組織にとってのガンであるが、更に悪いことには、こうした「佞臣」は、自らの立場や発言力を強めようとして、例えば、社長から言われてもいないのに「社長と話をする際には、必ず私を通すように」とルールを決めてみたり、他の従業員が社長との直接の話合いを求めても「社長の考えは・・である。私から話をしておくので直接の話合いは不要である」などと、トップと周囲との直接のコミュニケーションを遮断したりする。こうなってしまうと、「佞臣」がトップに代わる事実上の権力者として、私利私欲を求めて会社を食い物にし始め、またこれを食い止めようにもトップに正しい情報が伝わらないという事態に陥りかねない。このように、忖度の蔓延は、トップの関知しない「佞臣主導型」の企業不祥事に行き着く危険を孕んでいる。

一従業員に会社が乗っ取られるような事態は、ともすると非現実的なようにも思われるが、佞臣による悪意ある忖度が、不合理な意思決定や組織の崩壊を招いたケースは、歴史上枚挙にいとまがない。例えば、秦の始皇帝の側近であった趙高(ちょうこう)は、始皇帝亡き後、皇帝に即位した胡亥(こがい)を籠絡し、自身以外の他人を皇帝に寄せ付けず、皇帝への適切な情報の提供を遮断した。趙高は、自らの権威を高めることに腐心すると共に、秦国の私物化を進め、最後は皇帝を殺害するなどして秦の滅亡を招いた。ここまでスケールが大きな例は稀としても、これに似たような現象は、現代の会社組織においても起きうる問題であろう。こうした事態を防ぐためには、古くから言われていることであるが、トップは、自らに対して耳の痛いことを諫言できる部下を、意識的に配置することが重要である。

<ガラパゴス型>

忖度の常態化や行き過ぎは、忖度する立場にある者から、思考の独立性・多様性を徐々に奪ってしまう。これが忖度の副作用④である。すなわち、忖度することに余りにも慣れ過ぎてしまうと、一人ひとりの従業員が、「自分自身はどう考えるか」ではなく「上位者はどう考えるか」という思考や、顧客や社会にとって最良の選択を模索するのではなく、いかにして上位者の機嫌を損なわずにスムーズに社内決裁手続を進められるかという発想に囚われるなどして、思考の独立性を失ってしまう。また、忖度する者による「きっと社長はこう考えるだろうから」という一言は、詳細な説明や根拠資料もないままに、周囲の反対意見を一瞬で封殺する乱暴さを有している。その結果、組織にあったはずの思考の多様性が奪われることにもなりかねない。

前述したとおり、忖度には中毒性がある。複雑に絡み合う利害関係を調整しながら、反対の立場にある者の説得に努めるよりも、割り切ってとことん忖度を極める方が、特定の人物の心情だけを考慮していさえすれば良いという意味で、ラクなのである。

忖度の常態化や行き過ぎによって、企業の行動原理や議論の方向性が極度に内向きになると、企業活動が世間・社会の常識から乖離してしまう。最近の企業不祥事は、法律違反行為だけが問題とされるわけではなく、世間・社会の常識から乖離した企業のモラル・姿勢についても厳しく問われる傾向にあるところ、世間・社会の常識から乖離した企業活動が、「炎上」に至るケースが増えている。こうした企業不祥事は、その企業にとっての内向きの「最適化」を著しく進行させた結果、外部(=世間・社会)から孤立し、最終的には外部環境へと対応できないまま淘汰されてしまう道を辿りやすいという意味で、「ガラパゴス型」の企業不祥事と呼ぶべきものである。

ガラパゴス型の企業不祥事は、忖度に加えて、「同調圧力」の存在によって、その発生リスクが格段に大きくなる。忖度の内容が、忖度された側の本心に合致しているかどうかは、忖度された側へと直接確認する以外に検証不能であることから、一旦、忖度によって、社内の議論がある方向へと傾くと、その流れを食い止めることは難しい。ここに「同調圧力」の作用が加わると、いくら議論がおかしな方向に進んでいるとしても、誰かが「おかしい」と声を上げることは益々難しくなる。

ガラパゴス型の企業不祥事は、日本社会や日本型組織に特有とされる「忖度」と「同調圧力」によってもたらされるという意味で、極めて日本的である。山本七平氏は、その古典的名著である『「空気」の研究』(文春文庫、1983年)において、過去の歴史を振り返ると、日本社会や日本型組織の中には、周囲からは一見して不合理と思われるはずの方向へと突き進んでいった事例が多く見られるところ、その背景には、日本社会における同調圧力、すなわち論理的思考や個人の価値判断を超えて人々の行動を規定する「空気」による支配が存在していることを鮮やかに分析してみせた。山本氏のこうした議論・分析は、現代の企業不祥事にも大いに妥当するように思われる。

さらに、皮肉なことには、こうした「忖度」と「同調圧力」の連鎖は、世間一般に、優秀と言われる人材が豊富な組織においてこそ蔓延しやすい。本来の意味の忖度は、察する力、気配り、機転といった他人への共感力が求められる高度なコミュニケーション方法であって、誰もが自由に扱える方法ではないからである。また、同調圧力は、組織の均質性が増すほど強まる傾向にあるが、優秀とされる人材が多く集まる企業は、得てしてそこに集う人材の学歴・給与・価値観が均質的であることも多く、それゆえ同調圧力が強く働きやすいのである。

<忖度の副作用がもたらす企業不祥事を防ぐには>

ここまで忖度の副作用がもたらす企業不祥事について考察してきたが、では、こうした企業不祥事を防ぐにあたって重要なことは何であろうか。

まず、忖度が常態化したコミュニケーションのあり方を見直し、直接的・明示的なコミュニケーションの機会を増やすことが重要である。こう考えてみると、社会人の基本とされる「報連相(ホウレンソウ)」の励行は、中毒性のある忖度が横行することを防ぎ、直接的・明示的なコミュニケーションが保たれた環境を整えるための偉大な知恵であることが分かる。そして「報連相」の際には、面倒であっても、言葉を尽くしたコミュニケーションを心がける必要がある。言葉足らずの発言は、かえって、聞き手に解釈の余地を与え、余計な忖度を招きかねないからである。なお、会社における意思決定のプロセスを透明化しておくことで、どの階層において、どのようにして、忖度による意思決定の歪みが生じたのか事後的な検証が可能となる。こうした意思決定のプロセスの透明化も、過度な忖度を抑制するという意味では重要である。

また、忖度される側の権限が強大であれ

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください