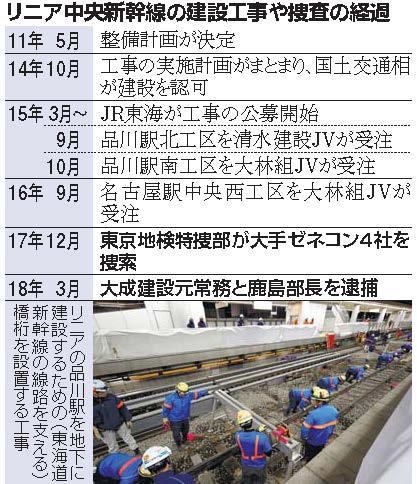

2018年03月05日

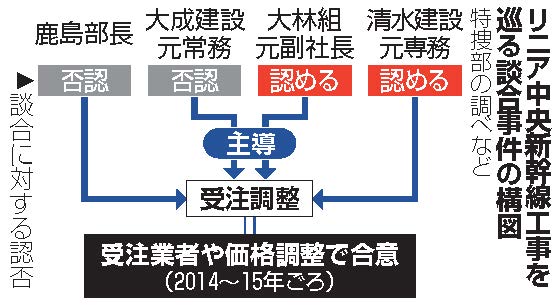

東京地検特捜部が公正取引委員会と合同で捜査を進めるリニア中央新幹線建設談合事件で、検察捜査の琴線に触れるできごとがあった。弁護士と依頼人の間のやりとりを秘密にできる権利(弁護士秘匿特権)をめぐる問題である。弁護士秘匿特権は司法取引と切っても切り離せないとの見方があり、6月に制度化される司法取引の予行演習の観もあるリニア新幹線談合の摘発で図らずも論点が浮上した格好だ。

特捜部は2月1日、ゼネコン大手・大成建設を独禁法違反容疑で追加捜索し、同社の弁護人として選任された木目田裕弁護士ら2人が同社役職員から聞き取って作成した弁護用の記録文書を押収した。また、同社の弁護人には選任されていないが大成の依頼で捜査への対応を助言していた弁護士と社内弁護士2人のパソコンも同様に押収した。同社に対する捜索は昨年12月に続き2回目だった。

これに対し、木目田弁護士らは、憲法31条の適正手続きの保障や、刑事訴訟法105条の「弁護士の押収拒絶権」、同39条1項の「接見交通の秘密の保障」などをたてに「捜査活動として極めてアンフェア」「公権力で弁護活動を妨害するもので、憲法が定める適正手続きの保障に反し、刑事訴訟法の理念にも反する」と文書で抗議。弁護用記録文書とパソコンの速やかな返還を求めた。

弁護側の抗議文の中に、検察がカチンとくる一文があった。「依頼者と弁護士との間のやりとりは双方向で行われ、一方(弁護士側)のみが保護され、他方(依頼者側)は保護されないのは不合理だ」とし、依頼者側も押収を拒絶できる、としていたのだ。

独禁法違反などの捜査対象となった企業の多くは、弁護士に容疑の中身を相談してアドバイスを受け、その情報を関係役職員らで共有するのが普通だ。それは、検察側からすれば、容疑を裏付ける貴重な情報となる。捜査機関は、裁判所が出した捜索令状の範囲で何でも押収することができる。弁護権に直接かかわる弁護士に帰属する資料はさておき、依頼者側も押収を拒絶できる、という主張は、とんでもなく理不尽なものと映ったのだ。

欧米の司法手続きに詳しい弁護士によると、例えば、米国では、依頼人が弁護士に対して違反を認めるメールを送りアドバイスを求めた場合、そのメールは秘匿特権の対象となる。捜査当局は、秘匿対象となる文書だとして最初から押収しない。間違って押収したらすぐ返し、裁判の証拠には使わない。サピーナという裁判所の罰則付きの資料提出命令が出ても、提出しなくていい。民事訴訟で審理の前に強制的に証拠を開示させるディスカバリー手続きでも開示の対象外になる、という。

一方、秘匿特権がない日本では、原則として、捜査当局は捜索令状にもとづいて弁護士と依頼人のやり取りのメールを押収しても違法ではないし、証拠隠滅や口裏合わせなどの事実があれば、メールを証拠として利用することも可能だという。

それでも、抗議を受けた東京地検は、弁護人作成の記録文書については「中身を知らずに箱ごと押さえてしまった」として返還したとされる。一方、パソコンについては、まだ返していないようだ。報道機関の取材に対し、東京地検は「コメントしない」としている。

欧米で弁護士秘匿特権が広く定着しているのは、欧米の法曹界では、相談内容を捜査当局に知られる恐れがあると被疑者、被告人は弁護士に本当のことを言わないと考えられているからだ。そのことによって弁護士は十分な弁護活動を行えず、被疑者、被告人の防御権は毀損され、その結果、裁判における社会的公正さが失われる、それは社会にとって大きなマイナスだ、と考えられているからだ。

弁護士秘匿特権は、依頼人が安心して弁護士に相談できる環境作りの一環で制度化されたとみられる。背景には、弁護士と検事が、司法システムの歯車として、対等の立場でそれぞれ全力で職務を果たすことによって、裁判で正義は実現する、との考え方がある。

米国では、司法取引やおとり捜査が幅広く認められ、捜査側の強力な武器となっている。それと伍して戦うため、弁護側にも「秘匿特権」という防御の「武器」が与えられているのだ。

一方、「官僚立国」の伝統に根差す日本では、刑事裁判で、裁判所が、官僚法曹仲間の検察を弁護士より優遇する傾向が強かった。検察が容疑を認める供述調書を作成すれば、まず有罪の心証をとってくれたのである。それが有罪率99%超という外国から見れば「これが裁判といえるのか」というような現象を生んだ。そういうこともあって日本の捜査当局には、「お上」である検事や警察官が真相を究明し、正義を実現する、という発想がいまも根強い。

ある元特捜検事の弁護士は「学生時代に秘匿特権について学び、その重要さを理解していたつもりだったが、検事時代には、弁護士が被疑者と話した内容を俺たちが知って何が悪い、という感覚で捜査していた。それをおかしいとは思わなかった」と振り返る。

今回の弁護士作成文書の押収が巻き起こしたドタバタは、日本の刑事司法に根差す矛盾の一角が露呈したといえるかもしれない。

司法の新しい風は、経済事件の現場から吹く。その最前線が、カルテルや談合などの独禁法違反事件だ。経済のグローバル化に対応し、各国の競争当局が協力して国際カルテルを摘発するのが当たり前になった。そこでは、日本の「ガラパゴス」度が際立っている。そのひとつが「秘匿特権」だ。

公取委は立ち入り調査で収集した事件の資料を外国の競争当局には渡さないことにしているが、仮に、被疑企業が、米国のカルテル被害者らから起こされた民事訴訟で、米裁判所の証拠開示手続き(ディスカバリー)により資料の提出を求められると拒めない。例えば、カルテルの事実を認めた報告書があれば、それをもとに巨額の賠償命令を受けたり、米国司法省の捜査・訴追の根拠とされたりするリスクがある。

また、国際カルテルに手を染めていた日本企業が、各国の競争当局にリーニエンシー申請をする際には、だいたい、その国の弁護士を通して申告する。企業が依頼する日本の弁護士と各国の弁護士が打ち合わせをする必要があるが、秘匿特権のない日本の弁護士がその会議に入れないということも起きる。

国内に限っても、身柄拘束権のない公取委は、違反の真相に迫るため、何度も立ち入り調査を繰り返す。会社側が最初の立ち入り後に、容疑内容を独自に調査して調査への対応を協議したりすることが多く、そこに公取委にとって知りたい新事実が出ていることがあるためだ。企業側の調査には、弁護士がかかわることが多い。必然的に、弁護士と依頼者とのやり取りの記録も押収されてしまうことがあるという。

こうしたことから、経済界やその意を汲んだ自民党、独禁法違反事件を扱う弁護士らは、弁護士秘匿特権の導入を求める声を上げ、ようやく、昨年1月、公取委の有識者会議「独占禁止法研究会」が、課徴金減免制度に調査への貢献度に応じて減額幅を決める「当局側の裁量」を導入する独禁法改正に向けた報告書の中で、減免申告の相談に限って秘匿特権を認めることを提案した。しかし、公取委は「秘匿特権を認めれば調査や実態解明に支障がでる」などとして慎重姿勢を崩さず、今国会への改正法案提出を見送った。

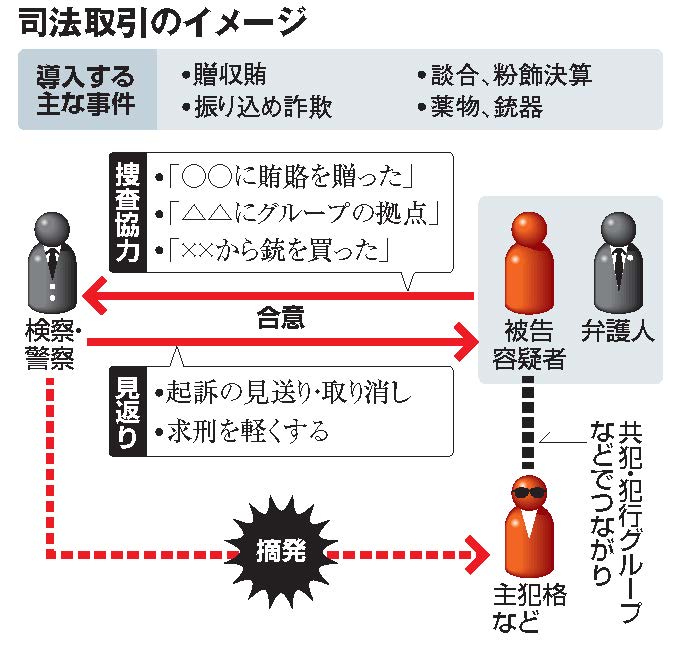

司法取引のイメージ

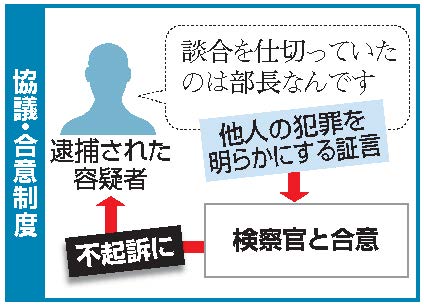

司法取引のイメージ司法取引は、被疑者、被告人が、検察と取引する前に、依頼した弁護人と「他人の犯罪を知っているのでそれを当局に示して取引したいが、できるだろうか」と相談するのが基本だ。そこでの会話を検察側に知られないよう保障するのが弁護士の秘匿特権だ。相談を申し出る前に検察が知ってしまえば、取引はできなくなる。

理屈からいえば、司法取引を円滑に運用するためには、弁護士の秘匿特権は必要不可欠なものだろう。それなしに司法取引を先行させること自体に、無理があるような気もする。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください