2018年07月26日

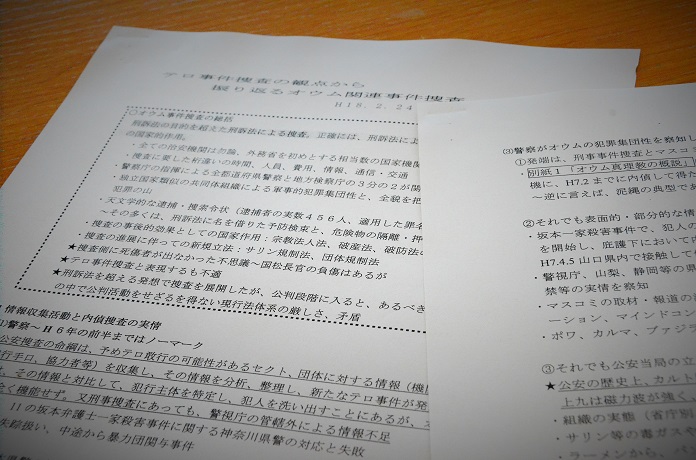

「テロ事件捜査の観点から振り返るオウム関連事件捜査」と題された覚書

「テロ事件捜査の観点から振り返るオウム関連事件捜査」と題された覚書オウム真理教事件で、検察は、東京地検刑事部に「オウム真理教関係者に対する一連の被疑事件捜査本部」を設置。凶悪事件を担当する本部係検事を中心に、公安部、他地検の検事の応援を含め、「85名体制」で臨んだ。警察庁や警視庁など警察当局と二人三脚で、刑事訴訟法(刑訴法)を限界まで酷使して、1年にわたる長丁場の捜査に当たった。

〇オウム事件捜査の総括

刑訴法の目的を超えた刑訴法による捜査。正確には、刑訴法によるしかなかった戦争類似の国家的作用。

・ 全ての治安機関は勿論、外務省を初めとする相当数の国家機関の参加・協力

・ 捜査に参加した桁違いの時間、人員、費用、情報、通信・交通

・ 警察庁の指揮による全都道府県警察と地方検察庁の3分の2が関与

・ 独立国家類似の共同体組織による軍事的犯罪集団性と、全貌を把握・解明しきれない犯罪の山

・ 天文学的な逮捕・捜索令状(逮捕者の実数456人、適用した罪名74)~その多くは、刑訴法に名を借りた予防検束と、危険物の隔離・押収

・ 捜査の事後的効果としての国家作用:宗教法人法、破産法、破防法の発動

・ 捜査の進展に伴っての新規立法:サリン規制法、団体規制法

★捜査側に死傷者が出なかった不思議 ~ 国松長官の負傷はあるが

★テロ事件捜査と表現するも不適

★刑訴法を超える発想で捜査を展開したが、公判段階に入ると、あるべき刑訴法の縛りの中で公判活動をせざるを得ない現行法体系の厳しさ、矛盾

覚書は冒頭で、オウム真理教事件の捜査を以上のように整理する。

検察にとって、オウム真理教は「独立国家類似の共同体組織による軍事的犯罪集団」であり、地下鉄サリン事件などで事実上、国家、国民に対する「戦争」を仕掛けてきた「敵」だった。それに対して日本は、自衛隊という「武力装置」ではなく、検察、警察という治安機関が刑事訴訟法という武器を使って対応した。

刑訴法は、個人犯罪を刑事手続きで摘発する。敵の過激分子は「日本国を倒し、オウム国」を作るという「目的」を掲げ、手段を選ばない。彼らの身柄を押さえ、化学兵器などを押収するため、警察、検察は刑訴法の超法規的な運用を余儀なくされた――というわけだ。

そうした「戦争類似」の状況だったにもかかわらず、警察、検察に死傷者が出なかったことを「不思議」と振り返っている。ただし、国松孝次・警察庁長官が銃撃されて重傷を負わされた事件が一連の捜査のさなかにあり、警視庁公安部は「オウム真理教の犯行」と断定した。検察は警視庁公安部の見方に懐疑的・冷淡で、この覚書でも国松長官狙撃事件への言及はほとんどない。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください