箕島との延長18回死闘。悲運のエースと球審が紡いだもうひとつの物語

2018年08月11日

3回戦の箕島ー星稜、延長18回裏。四球を与えて大きく息を吐く星稜の堅田外司昭投手=1979年8月16日、甲子園球場

3回戦の箕島ー星稜、延長18回裏。四球を与えて大きく息を吐く星稜の堅田外司昭投手=1979年8月16日、甲子園球場100回の歴史を重ねた夏の甲子園で企画された「レジェンド始球式」には、かつて聖地の主役として輝いたヒーローたちが次々と登場している。大会2日目の始球式には、1979年に箕島(和歌山)のエースとして春夏連覇を成し遂げた木村竹志(旧名・石井毅)さんがマウンドに立った。

この始球式には、もう一人の主役がいた。当時の箕島と延長18回の歴史に残る激闘を演じた星稜(石川)の左腕エース・堅田外司昭さんである。

堅田さんはマウンドの近くでかつてのライバルの投球を見守ったあと、そのままホームベースの後ろへ立った。彼がこの日の第1試合の球審を務めることがわかると、スタンドから大きな拍手が起こった。

堅田さんは審判として甲子園に戻ってきた。その背景にあるサイドストーリーを筆者の取材ノートから紹介したい。

今から2年前、筆者があるスポーツ総合誌に書いた記事はこんな書き出しから始まっている。

《グラウンドに私情を持ち込んではいけない―。1964年から93年までの30年間、甲子園で審判員を務めた永野元玄は常にそう言い聞かせてきた。すべてのゲームに感情を消して向き合うから、正確なジャッジができるのだ、と。だが、球審を務めた1979年夏の箕島(和歌山)対星稜(石川)戦のあのシーンだけは、その矜持を放棄せざるをえなかった》

「神様が創った試合」とも称された一戦を、球審を務めた永野さんの心象風景から書き始めたのには、もちろん理由がある。審判員としての矜持が揺らいだことが、試合後の永野さんの行動に大きな影響を与えたからである。

《あのシーン》とは、星稜が3-2と勝ち越して迎えた16回裏、箕島が演じた同点劇である。

2死まで追い込まれ、6番打者の森川康弘選手が放った打球は一塁後方のファールエリアへ。3万4千人の観客はさまざまな思いでゲームセットの瞬間を待ったが、星稜の一塁手、加藤直樹選手がアンツーカーと人工芝の切れ目に足をとられて転倒、ボールは差し出したファーストミットのはるか先に転がった。そしてその直後、森川選手が放った打球がレフトのラッキーゾーンに飛び込んだのだ。

取材ノートには、永野さんのこんな言葉が残っている。

「あのシーンを目にした瞬間、私自身が26年前に同じ甲子園で体験した苦い記憶が蘇ってきたんです」

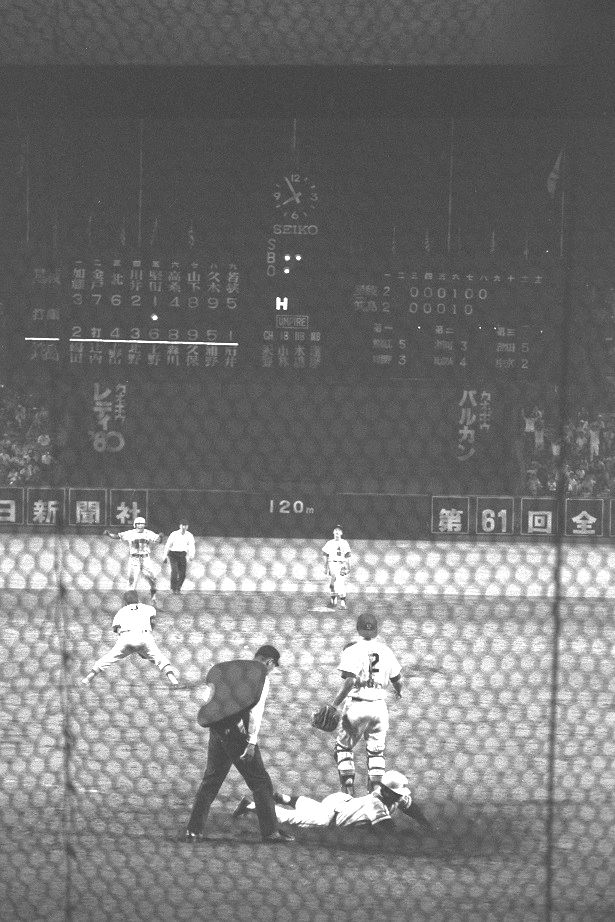

箕島ー星稜、延長18回裏1死1、2塁からタイムリーで箕島がサヨナラ勝ち。試合終了は午後7時56分。3時間50分の死闘だった=1979年8月16日、甲子園球場

箕島ー星稜、延長18回裏1死1、2塁からタイムリーで箕島がサヨナラ勝ち。試合終了は午後7時56分。3時間50分の死闘だった=1979年8月16日、甲子園球場1979年の時点での26年前だから、追憶は1953年にさかのぼる。

その夏、永野さんは土佐高(高知)の主将として甲子園に出場し、チームを決勝まで導いた。松山商(愛媛)との決勝も9回表2死まで3-2とリードしていたが、捕手の永野さんはツーストライクまで追い込んだ打者のファウルチップをミットからこぼしてしまう。その直後に同点に追いつかれ、深紅の優勝旗は延長戦を制した松山商が手にすることになった。

「あのとき、ボールをしっかりミットにおさめて優勝していたら、審判をしていなかったと思います。悔いを残していたから、審判として甲子園に戻ってきたのです」

そんな永野さんは、26年後に自らが球審を務めた箕島対星稜の延長16回裏、森川選手の右足がホームベースを踏むのを確認したときの感情をこう語ってくれた。

「球審として彼らに勝ち負けを宣告するのは辛い。今日は決着をつけず、明日の再試合で勝敗を決めてほしいと、このときはそう思いました」

このとき、同点弾を浴びた星稜のエース堅田さんは集中力を切らしていなかった。

「同点に追いつかれても、ショックや動揺はありませんでした。目の前の打者に集中していましたから。凄い試合をしているという感覚もなくて、投球以外で記憶しているのは、ナイターになってから半袖のアンダーシャツを長袖に着替えたことと、クーラーボックスに入れておいたスポーツドリンクがすべてなくなったことぐらいでした」

だが、その集中力は意外なことをきっかけにふっと緩んでしまう。

延長18回表、堅田さんが打席に入ろうとしたときのことである。バックネット裏の記者席に大会本部から伝えられたアナウンスが聞こえてきた。

《18回で決着がつかずに再試合になった場合、試合は明日の第一試合に行われます》

その瞬間、堅田さんの頭のなかは混乱した。

「第1試合ということは、朝の4時には起きて準備しなくちゃいけない。もう、寝ている時間なんてない。そんな状態で投げられるんだろうか……。再試合のことを考えて、初めて弱気になってしまいました」

堅田さんはセンター前ヒットで出塁したが、後続が抑えられ、星稜がこの試合で大金星をあげる可能性は消えた。引き分け再試合か、3回戦敗退。2つの結果しか残されていない。

18回裏のマウンドに立った堅田さんは箕島打線につかまり、この日投じた208球目がサヨナラ打を浴び、力尽きた。

こうして歴史的な激闘が終わったあと、もう一つの物語が紡がれたのである。

審判になった堅田外司昭さん。手には永野元玄さんからもらったボール

審判になった堅田外司昭さん。手には永野元玄さんからもらったボール堅田さんが球審の永野さんから声をかけられたのは、三塁側のダッグアウトを出た星稜の選手たちが階段をおり、通路の奥にあるインタビュースペースに歩を進めていたときのことである。

堅田さんは言われるがまま、ナインの列から離れて階段をあがると、目の前に広がる光景を瞼に焼き付けた。

「甲子園のグラウンドがカクテル光線のなかできらきら輝いていました。ああ、こんなにきれいで広いところで野球をやってたんだって驚きました」

通路に戻ってきた堅田さんに、永野さんは腰にさげたボール袋のなかから試合で使っていた汚れたボールを取り出し、手渡した。

「ゲームセットのボールだと負けた記憶だけをひきずってしまうでしょう。両チームが激闘を演じているさなかのボールを彼に渡しておきたかったんです」

そういう永野さんの述懐も、筆者のノートに刻まれている。

堅田さんは受け取ったボールをグラブの中にいれてそのままバッグに押し込むと、報道陣が待つインタビュースペースに向かった。記者たちが用意してくれた椅子に座りながらインタビューを受けた選手は、長い甲子園の歴史のなかでも堅田さんだけかもしれない。

「記者の人たちの質問に答えているうち、ああ、あの箕島と凄い試合をしたんだという実感が少しずつわき上がってきました。でも、正直にいうと、明日からもう厳しい練習をしなくてもいい開放感のほうが大きかったですね」

永野さんから受け取ったボールの重みを感じるようになったのは、自身の野球人生が岐路を迎えたときだった。

甲子園から石川に帰ると、熱狂的な声援で迎えられた。卒業時、社会人や大学の強豪から声がかかったのも、あの熱闘の主人公の一人になれたからだ。だが、松下電器(現在のパナソニック)に入社後は、公式戦での登板機会がなかなか与えられなかった。

「結果を残せていないから、『あの延長18回の堅田』と言われるのが苦痛でした。野球を続けているのに、あの試合を超えるものを成し得ていない自分がはがゆくて苦しみました」

23歳の若さで現役を引退し、マネージャーに。その決断は挫折感と無縁ではなかったが、そんなとき、永野さんから手渡されたボールが心を強くしてくれた。

「あのボールを手にとって見つめていると、励まされている気がするんです。『おまえはあんな凄い試合をやったんだから、もっともっとがんばれるはずだ』って。今の自分があるのは野球のおかげだし、野球界に恩返しをしたいという気持ちがどんどんふくらんでいきました」

その後、社会人野球の審判を務めた堅田さんは2003年の夏、二塁の塁審として24年ぶりに甲子園に戻ってきた。このとき、こんな心境を語っている。

「あの箕島との試合、永野さんとの出会いがなかったら、僕が審判をやることはなかったでしょう」

そして甲子園で塁審や球審としての経験を積めば積むほど、あのときの永野さんの姿を特別な感慨とともに思い起こした。

「あの試合で永野さんは、僕と箕島の石井君にすべりやすい新しいボールではなく、すでに使用したボールをずっと渡してくれたんです。ずいぶん後になって知ったことなんですが、僕もそういう眼差しを持った審判でありたい」

「甲子園レジェンド始球式」に登場した箕島の元エース木村竹志(旧名・石井毅)さんと、このあとの試合で球審を務めた星稜の元エース堅田外司昭さん=2018年8月6日、甲子園球場

「甲子園レジェンド始球式」に登場した箕島の元エース木村竹志(旧名・石井毅)さんと、このあとの試合で球審を務めた星稜の元エース堅田外司昭さん=2018年8月6日、甲子園球場ノートを開かなくても、永野さんのこんな言葉が筆者の胸に残っている。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください