アーティストでない人の芸術利用法

2019年10月04日

私は日頃、大学院の志望者に対して、その入試科目となる小論文の書き方を指導している。たとえば、ロースクールやMBAなどは、入学試験には必ず小論文を書かせる。幸いなことに、今年も何人も合格者が出た。

ただ、こういう受験講座とは別に、何年も前から、企画していながら、ずっとやれずにいた講座がある。それは、「美術館に行って、気に入った作品について互いにプレゼンテーションする」という講座である。昭和時代には「芸術の秋」などという言葉があったが、この頃は、どこの美術館でも工夫を凝らして、年中面白い展覧会をやっている。それを見て、互いに意見を言い合うという講座が開けたら面白かろうと思うのである。

私自身、シカゴ大学で画家であるTom Mapp教授の現代絵画の講座を取ったが、それが大変面白かった。週一回はスライドを使って近現代美術史を講義するのだが、もう一回はシカゴ美術館Art Institute of Chicagoに行って、そこで事前に見て気に入った作品について、自分なりに調べるだけでなく「自分なら、こういうところが見所だと思う」と実際に絵の前で発表するのだ。学生は誰も芸術専攻ではなく、社会科学や文学、あるいは教育学などバラバラなのだが、発表はけっこう刺激的で、後日レポートにまとめて教授から評価をもらう。プレゼンしていると、美術館の同じ部屋にいた他の鑑賞者も何となく集まってきて、じっと我々の発表を聞いている。発表が面白かった時には、拍手も自然に湧く。

Matias Honkamaa / Shutterstock.com

Matias Honkamaa / Shutterstock.com こういう講座の面白味はどこにあるか? それは、体験と言葉が結びつく快感だと思う。ものをよく見て、それに対応した言葉を選ばなければならないという経験をさせられるのだ。ぴたっとはまったときには、世界がクッキリとしかも新しく意味づけられる。

もちろん、それが実現するにはいくつかの段階がある。まず、自分の「気に入った」作品を決めなければならない。それは「とにかく好き」という偏愛ではない。そもそも、作品のほとんどは知らないものなので、岡本太郎の言いぐさではないが、何か「心にピンと響く」ものを探さねばならない。だから、発表の週は美術館に通い詰めて、いくつも見比べる。「今週は20世紀前半の作品」などと一応範囲は決められるが、その中なら、どれを取り上げても構わない。

ときには、「どうしようか?」と迷って、なかなか決められない。その内に「どうして自分はこの作品に引かれるのか?」「何の根拠で、これを選ぶのか?」と自問自答するようになる。その中で、自分が作品を評価する際のキーワードが朧気ながら形をなしてくるのだ。

上手く行ったときは、見たものと言葉の対応が、まるでクロスワードパズルの一片がカチッとはまる。しかも、その言葉は、私にとっては母語でない英語なので、その表現で良いのかどうか、また辞書を調べて検討を重ねる。その中で、また絵を見直し、この表現で良いのか、とまた迷う。明日が発表だという時間の制限を受けて、やっと「これでいいのだ!」と心を決めて、プレゼンテーションのメモを作り出す。

発表の当日は、Tom Mapp教授と学生がぞろぞろつれだってArt Instituteに向かい、選んだ作品の前で発表して、質疑応答を受ける。教授は温和な人で、口汚く批判したりはしないのだが、「感じ方は人それぞれ」なんて生ぬるいことはけっして言わない。「私は、この作品をこう感じた」と切り抜けようとしても、「なぜ、そう感じたの?」「その感じは、作品のどこから触発されたの? 解釈はそれでいいの?」と容赦なく質問してくる。そんなやりとりを聞く内に、学生の方も「それは考えすぎじゃないの?」とか「その解釈は、ただの知識の受け売りでしょ!」などとコメントしてくる。

そういう発表と質問の応答の中で、絵を評価する言葉は練り上げられて、より的確になってくる。「美しい」とか「素晴らしい」とか「バランスが良い」など無自覚な言い方は反省され、「どこがどう美しいと言えるのか?」と「どことどこが、どんな風にバランスしているのか?」「バランスが良いだけで、そもそも美なのか?」などという風に、より深い問いかけに入ってくる。そのプロセスの中で、言語が、ものごとや感じとどういう風につながっていくのか、が体験できる。今思い出してみても、貴重な時間であったと思う。

そもそも考えてみれば、絵画や彫刻などの視覚芸術と言語では伝達のあり方が全然違う。視覚は二次元的に一挙に全体を伝え、そこに順序や時間はない。哲学者の大森荘蔵は「どんなきれいな風景でも一瞬見れば十分」と語っていたそうだが、どんなに長い時間、その視覚に浸っていたところで、そこから受ける快感や刺激が増大するわけではない。

それに対して、言語は一次元的なメディアだ。一時には1つのことしか述べられず、それをまた別の言葉につないでいく。全体を表すには、それにさらに言葉をつないでいく。いきおい、ずらずらと長くなって時間もかかる。順序にも気をつけなければならない。

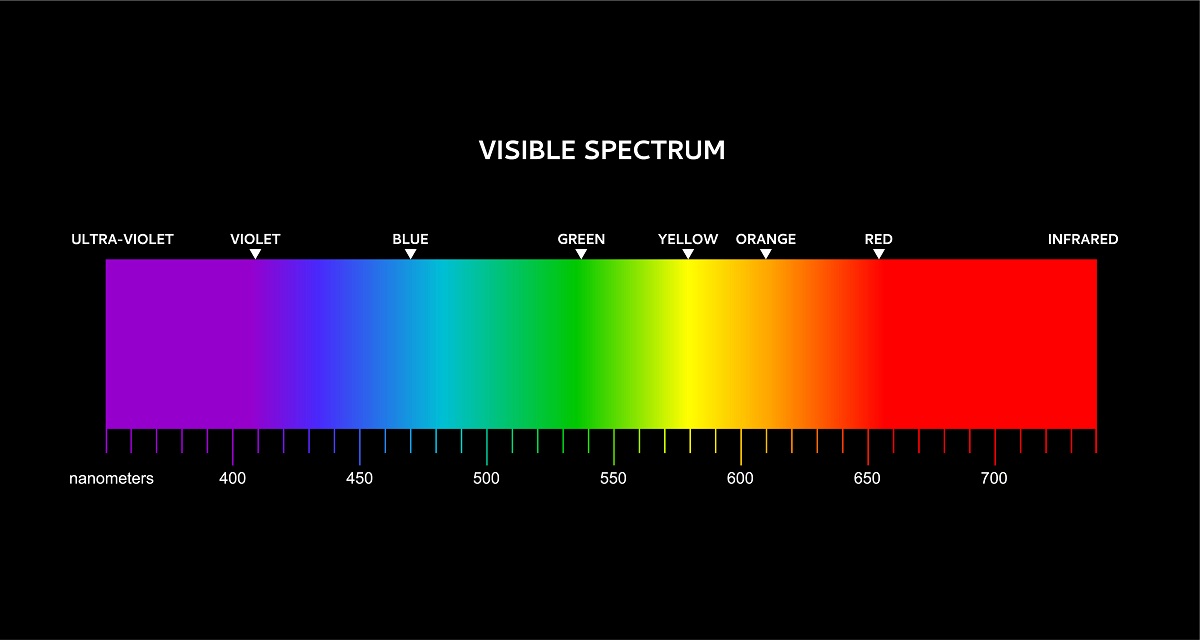

しかも、その表し方は「…である」と「…でない」の2つが基本として組み合わせるだけで、視覚の多様さに比べれば、ひどく大雑把で貧しい。実際、光のスペクトルでも、色は赤から紫まで連続的に変わるのに、それを表す色の名前はポツポツとしか存在しない。赤と黄との中間が橙であるとして、橙と黄の中間は何というのか? 橙と黄色の境界はどこにあるのか? こんな簡単なことにも、言葉はもう対応しにくくなるのだ。

Belozersky / Shutterstock.com

Belozersky / Shutterstock.comそもそも、光のスペクトルは虹の色と同じだ。「七色の虹」と我々は簡単に言うが、赤と橙の間に朱があり、朱と赤の間にもまた別の色があるなら、「虹は七色」と言って良いわけがない。それを「七色」と言われているから「七色」ということにするのは、慣習や思い込みに囚われているだけではないか? 我々が「体験」を言葉で表していると思っているとき、それは、体験そのものではなく、思い込みを言っているだけではないのか?

ダライ・ラマの弟子で仏教絵師の通称アレックス、アレクサンドル・カチャロフとはインドで出会った。彼は最初の師匠に弟子入りするとき、とんでもない試練を与えられたと聞いた。「『オレの弟子になりたいなら、家の後ろの荒れ地を

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください