W杯の記憶に残る指導者の姿

2019年10月12日

ラグビーのワールドカップ(W杯)は1次リーグ終盤、決勝トーナメント進出を巡って佳境を迎えている。

だが、ここでちょっと時計を巻き戻してみたい。開幕の夜の光景が、頭のかたすみに残っているからだ。

9月20日の日本ーロシア戦。ナイトゲームで行われた東京スタジアムの特別席で、日本代表の赤と白の横じま模様のジャージーをまとった安倍晋三首相の姿が、何度かテレビ中継で大写しになった。

W杯開幕の日本―ロシア戦で、客席のウエーブに加わる日本代表ジャージー姿の安倍晋三首相(左から2人目)=2019年9月20日、東京スタジアム、上田潤撮影

W杯開幕の日本―ロシア戦で、客席のウエーブに加わる日本代表ジャージー姿の安倍晋三首相(左から2人目)=2019年9月20日、東京スタジアム、上田潤撮影

日本代表のジャージー。兜の前立てをイメージしたデザインだ

日本代表のジャージー。兜の前立てをイメージしたデザインだかつてのジャージーは引っ張っても簡単には破れない強さはあるが、水分を吸収しやすく、80分間の試合が終わるときには汗でぐっしょりと重かった。

現在はポジションごとに違う素材を使い、軽量化が進む。耐久性や速乾性も格段にあがっている。メリヤスのジャージーを知る身からすると、現在は夢のようなしろものだ。

今大会の日本のジャージーは赤と白の横じまが一直線ではなく、胸部のデザインは兜(かぶと)の前立てをモチーフにしている。

さて、書きたいのは一国のリーダーとジャージーの話である。

開催国のリーダーは、公的な場にはホストとして中立的なスタイルで現れることが多い。自国のサポーターのような格好をするのは、私には少し違和感があった。

しかし、自国のユニホームを着た指導者の姿が、世界中の人々の胸を打った出来事がある。

ネルソン・マンデラ氏=2001年撮影

ネルソン・マンデラ氏=2001年撮影南アフリカ代表のジャージーをまとったネルソン・マンデラ大統領(当時)の姿だ。

1995年6月24日、南アフリカ最大の都市ヨハネスブルクのエリスパーク・スタジアム。

第3回大会の決勝となるニュージーランドと南アフリカの試合に、マンデラ大統領は深いグリーンのジャージーを着て現れた。胸には代表チームの愛称である「スプリングボク」のエンブレムが輝く。頭には同じ緑色の帽子までかぶっていた。まさに南アフリカのサポーターそのままの姿である。

なぜ特別だったのか。それを理解するには、少々長い説明がいる。

南アフリカチームのシンボル「スプリングボク」をあしらった切手= Solodov Aleksei / Shutterstock.com

南アフリカチームのシンボル「スプリングボク」をあしらった切手= Solodov Aleksei / Shutterstock.comこれに対抗する黒人の反政府運動は1960年代に広まった。アフリカ民族会議(ANC)などが中心となり、武力闘争が激化していく。黒人暴動が頻発し、86年には政府が全土非常事態宣言を出す事態に陥った。

アパルトヘイトによってスポーツも大きな打撃を受けた。60年のローマ大会を最後に南アフリカは五輪から締め出された。

70年代には、当時五輪競技ではなかったラグビーのニュージーランド代表オールブラックスが南アフリカへ遠征したことにアフリカ諸国が反発。76年のモントリオール五輪をボイコットする騒ぎが起きた。南アフリカが五輪に復帰するのは、91年にアパルトヘイトが撤廃された翌年のバルセロナ五輪のことだ。

同じようにラグビーも国際交流から締め出され、87年の第1回、91年の第2回とも、W杯には出場できなかった。

1990年に来日し、若者たちの歓迎を受けるマンデラ氏

1990年に来日し、若者たちの歓迎を受けるマンデラ氏南アフリカでは人口の8割を黒人が占める。

かつてこの国は、人口の1割ほどの白人が政治も経済も握っていた。

白人の多くを占めるオランダ系移民の子孫であるアフリカーナーに、ラグビーは特別なスポーツだった。

アフリカーナーは、19世紀後半から20世紀前半にかけて、南アフリカの支配を英国と争った。彼らにとって、ラグビー発祥国でもある英国とその同盟国である英連邦の諸国(ニュージーランドやオーストラリア)を、楕円球の試合で倒すことは格別の意味があった。

アフリカーナーの誇りとなったスプリングボクスは、同時に、厳しい人種差別を受ける黒人にとっては憎しみの対象となった。国内で国際試合があれば、陰で相手チームを応援するのが当たり前。楕円球とスプリングボクスは、南アフリカの人種差別と分断の象徴だった。

それでも、明けない夜はない。

国際的な圧力と国内の混乱から、90年、当時のデクラーク大統領が国家反逆罪で終身刑を宣告されて収監中だったマンデラ氏を27年ぶりに釈放。翌年、人種隔離政策の根幹となっていた人種登録法、集団地域法、土地法が廃止され、アパルトヘイトの終結が宣言された。94年には全人種による選挙が行われ、5月には「人種の融合と新しい国造り」を掲げてマンデラ大統領が就任した。

そうした政治の激動の中、ラグビーのW杯開催が1年後に迫っていた。

アパルトヘイトが終わったとはいえ、社会が変わっていくのは容易なことではない。

アフリカーナーには白人至上主義者が残り、地位や財産を黒人に奪われるのではないか、と不安を抱えていた。黒人には人種差別と弾圧で受けた痛みが色濃く残っていた。

ちょっとしたきっかけでバランスが崩れれば、混乱に逆戻りし、内戦へと進みかねない。薄氷を歩くような緊張の上に日常がある。祭典の準備は、そうした中で進んだ。

今大会でも南アフリカは優勝候補の一つ。巨漢そろいのFWがラインアウトでも高さで圧倒する=2019年9月21日、横浜国際総合競技場、福留庸友撮影

今大会でも南アフリカは優勝候補の一つ。巨漢そろいのFWがラインアウトでも高さで圧倒する=2019年9月21日、横浜国際総合競技場、福留庸友撮影

南アフリカ代表スプリングボクスで黒人選手として初めて主将に選ばれたシヤ・コリシ選手(手前右端)。日本での練習でもチームをリードする=2019年9月1日、岐阜県関市、野村周平撮影

南アフリカ代表スプリングボクスで黒人選手として初めて主将に選ばれたシヤ・コリシ選手(手前右端)。日本での練習でもチームをリードする=2019年9月1日、岐阜県関市、野村周平撮影

ラグビーW杯南ア大会、オールブラックス(ニュージーランド代表)とスプリングボクス(南アフリカ代表)が対戦した決勝の日に戻ろう。

会場のエリスパーク・スタジアムのあるヨハネスブルクは当時、とくに保守的なアフリカーナーの拠点であった。その象徴であるスタジアムの観客席も、アフリーカーが大半を占めていた。

その中に「スプリングボクス」の緑のジャージーを着て、黒人であるマンデラ大統領が登場する。彼はどんな心境だったのか。どちらが勝つのか。その結果、何が起きるのかーー。

試合は、史上最強のウイング(WTB)とされるジョナ・ロムーを中心に猛攻を繰り出すオールブラックスを、捨て身のタックルでスプリングボクスが食い止めた。

ともにトライを奪えず、キックの得点による9―9のまま、試合は延長戦へ。最後はドロップゴールによる決勝点を守りきった南アフリカが15―13で勝った。

表彰台に大統領とフランソワ・ピナール主将が立った。

この1年間、大統領は、「白人と黒人、すべての南アフリカ国民が応援する」と言い続けてきた。主将は、ラグビーの勝敗にとどまらないこの大会の意味を心に刻みながら、チームをまとめてきた。その2人の間で優勝カップが手渡された。

スタジアムに歓喜の嵐が吹いた。

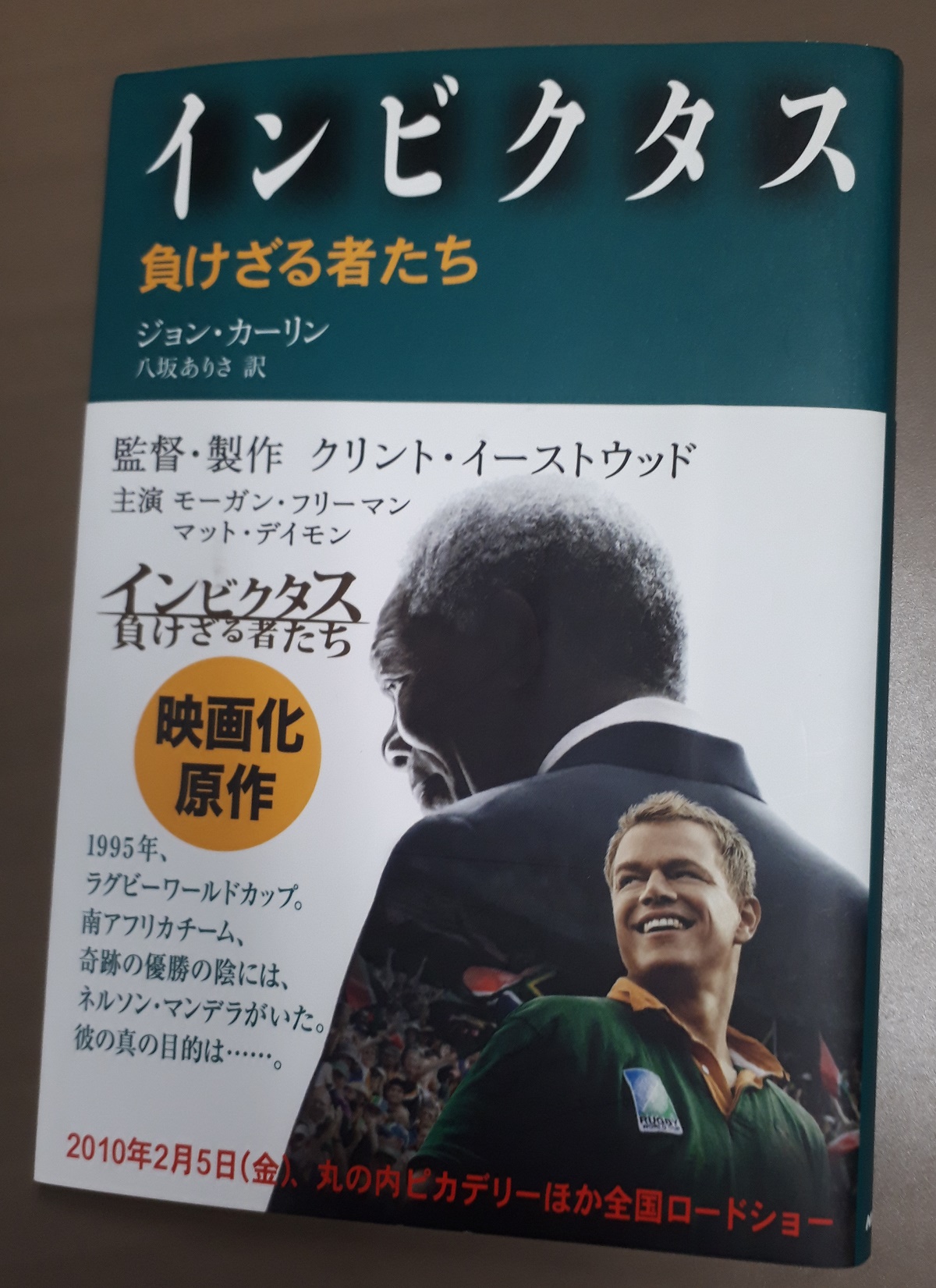

ジョン・カーリン著「インビクタス 負けざる者たち」(NHK出版)

ジョン・カーリン著「インビクタス 負けざる者たち」(NHK出版)W杯開催とスプリングボクスの優勝に南アフリカの人たちは、人種を超えて酔い、大きな達成感を抱いたことは間違いない。

人種間の心理的な垣根は大きく下がり、「一つの国家」を目指す求心力は確実に高まった。

その意味で、ラグビーに着目し、周到に準備し、最後までやりきったマンデラ氏の、一国のリーダーとしての力量に、改めて圧倒される思いがする。

投獄される前は弁護士だったマンデラ氏は185センチはある長身で、ボクシングなどを習ったスポーツマンだったが、白人のスポーツであるラグビーとは無縁だったという。

「インビクタス」によると、ジャージーを着ることは、大統領警護の黒人リーダーの発案だったという。

大統領の指示で警護チームは黒人と白人で構成されていた。出身母体は、それぞれ黒人活動の武闘グループと公安警察。いわば血で血を洗う関係だった敵同士が、同じ目的のために1年間、ともに働くうちに互いを理解し、敬意を抱くようになった。まるで映画のようなエピソードである。

ラグビーW杯の歴史に残るひとこまである。

こんな夢のようなことが、どこにでも起きるわけではない。スポーツイベントに過剰な期待をすると、肩すかしを味わうこともある。

それでも、スポーツの力は信じたい、と思う。

試合前から一緒に盛り上がる南アフリカとニュージーランドの応援=2019年9月21日、横浜国際総合競技場、西畑志朗撮影

試合前から一緒に盛り上がる南アフリカとニュージーランドの応援=2019年9月21日、横浜国際総合競技場、西畑志朗撮影

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください