飛行機なしでワーク・ライフ・バランスをどう保つか、という難題もある

2019年09月16日

ネットを開くと、「飛び恥」という言葉を目にするようになった。これは、スウェーデン語の“flygskam”(フリュグスカム)に由来する。直訳すれば「飛ぶのは恥」という意味らしい。弱冠16歳の環境保護運動家グレタ・トゥンベリさんが飛行機に乗らず、ヨットで大西洋を渡ったことで世界中に広まった。地球温暖化を引き起こす二酸化炭素(CO₂)を余計に出さないため、化石燃料大量消費の空の旅をできる限り控える、という決意が込められている。

ヨットで大西洋を横断し、米ニューヨークに着いたグレタ・トゥンベリさん=8月28日、藤原学思撮影

ヨットで大西洋を横断し、米ニューヨークに着いたグレタ・トゥンベリさん=8月28日、藤原学思撮影その前に、元欧州駐在の科学記者としてひとこと証言すると、「飛び恥」運動は今に始まったことではない。1995年、国連気候変動枠組み条約の第1回締約国会議(COP1)がドイツのベルリンで開かれたときのことだ。国際環境保護NGO(非政府組織)のメンバーを見かけると、眠そうな顔をしている。理由をそれとなく尋ねると、メンバーの多くが夜行列車でやって来たばかりだから、ということだった。居住地からベルリンまでの移動に空路を可能な限り避け、陸路を選んでいたのである。この締約国会議(COP)は、国際社会が地球の脱温暖化をめざして議論を交わす舞台だ。京都議定書もパリ協定も、この会議から生まれた。その原点とも言えるCOP1に、すでに「飛び恥」の精神は宿っていたのである。

もう一つ、環境保護運動家の「飛び恥」精神の強さに驚かされた記憶が私にはある。やはり90年代半ば、欧州大陸の大都市の街角で顔なじみの国際環境保護NGOの運動家と、ばったり出会った。お互いに「どこへ行くのか」という話になって、彼は「空港へ」と答えた後、あわてて「急いで行かなきゃならない会議があるから」とつけ加えた。その弁解めいた口調には「飛び恥」の心理が働いていたように思う。

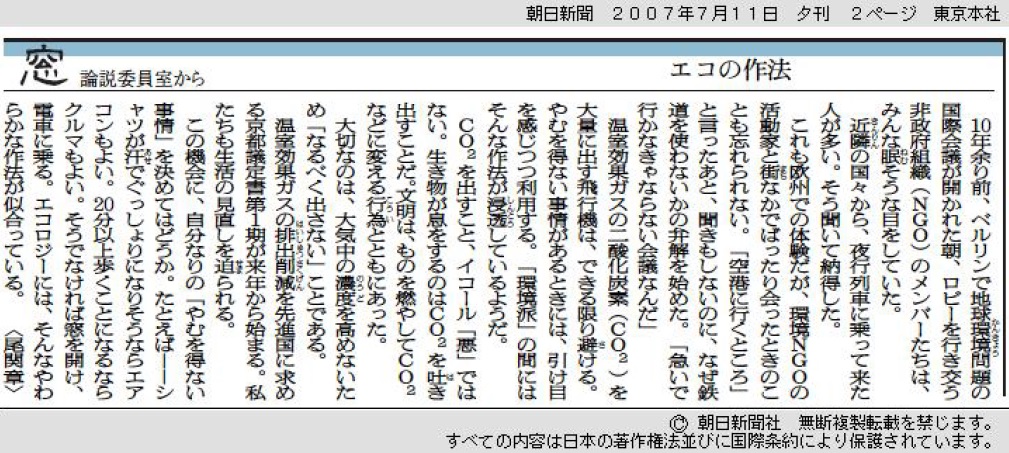

上記二つの体験について、私はすでに新聞のコラムに書いたことがある。12年前の朝日新聞夕刊コラム「窓・論説委員室から」で、「エコの作法」という見出しを立てた(朝日新聞2007年7月11日付夕刊)。そこで言いたかったのは、こういうことだ。

筆者が体験をつづった記事

筆者が体験をつづった記事だが、欧州の世論はもっと急進的になっていく。今回、ネットで英文メディアの報道を漁っていて、それをうかがわせる騒ぎが数年前に起こっていたことを知った。英紙ガーディアンは

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください