食料自給率、米減反、農産物輸出を巡り利害対立。農家と農協の利益乖離が広がっている

2020年03月05日

コロナウイルスや桜を見る会に隠れて、ほとんど報道されることはないが、5年を期間とする“食料・農業・農村基本計画”の見直しが行われている。2000年度に“食料・農業・農村基本法”に基づき第一回の計画が実施されてから、今回で5回目の計画策定となる。

秋田県仙北市の稲刈り、2018年9月3日

秋田県仙北市の稲刈り、2018年9月3日農水省があらかじめ農協や農林族議員と意見をすり合わせて、最終計画とほとんど同じ内容の計画案を作り、この計画案を農協など農業団体関係者や政府に好意的な意見を持つ学識経験者たちをメンバーとする審議会に諮って、その同意(お墨付き)を得たという形をとったうえで、閣議決定されてきた。実質的には、農業界の内部だけで基本計画は作られてきた。

もちろん農協、農林族議員、農水省の意見がすべて同じであるはずはなく、この三者間で計画案についての十分な根回しや調整と言う、日本的な意思決定方式がとられてきたわけだが、基本的な方向や内容について、意見の齟齬が生じるということはなかった。特に、基本計画のうち最も重要とされてきた食料自給率について、前4回の計画ではその向上を図るという点で、異論はなかった。

それが、今回様子が違うのだ。

農政は、農協、農林族議員、農水省の三者による連合体で実施されてきた。

農協は多数の農民票を取りまとめて農林族議員を当選させ、農林族議員は政治力を使って農水省に高米価や農産物関税の維持、農業予算の獲得を行わせ、農協は高米価等で維持した零細農家の兼業収入を預金として活用することで日本第二位のメガバンクに発展した。

私は、『農協の大罪』という著書の中で、これを“農政トライアングル”と呼んだ。これは極めて強力な利益共同体だった。

この農政トライアングルは、どのようにして形成され、何を政策として実現してきたのだろうか?

戦後の農地解放で、地主から農地を取り上げ小作人に安く売り渡した。所有権を与えられた小作人は自作農となった。終戦直後に小作人解放を目的として農村に進出した社会主義・共産主義勢力は、農地解放が進んで小作人が小地主になり保守化したことから、農村から撤退した。

この事態を見たマッカーサーと池田勇人が、農村を共産主義からの防波堤とするために、農地解放の成果である自作農を維持することを目的として農林省に作らせたのが“農地法”である。

株式会社の場合、耕作は従業員、所有は株主となって自作農主義に反することになる。このため、実家が農家ではない若い人がベンチャーの株式会社を作って出資金を募り、農地を取得して農業を行うことは、農地法上認められない。

終戦直後は凶作で大変な食糧難となった。闇値が高いので、農家は政府に売るよりも闇市場に米を売ってしまう。そうなると貧しい国民にも等しく食糧を供給(配給と言った)しようとする政府に米が集まらない。それでは困るので、農家から米を集荷させるため、戦前の統制団体を改組して作ったのが、今のJAと言われる農協である。

酪農や果実にはJA以外に専門農協があるが、米にはJA以外に農協はない。JAは米の集荷のために作られた組織だったからである。JAが米に異常にこだわる理由はここにある。

農地解放で、均等な農家で構成される農村が出来上がった。これは一人一票主義(大きい農家も小さい農家もすべての組合員が等しい発言権を持つ)を組織原理とするJA農協にとっては好都合だった。農村はJA農協によって組織された。

マッカーサーと池田が思い描いたように、農村は保守党を支える礎となった。農地法と農協が戦後の長期保守政権を実現したと言っても過言ではない。ある意味、この二つは最強の防共政策だった。

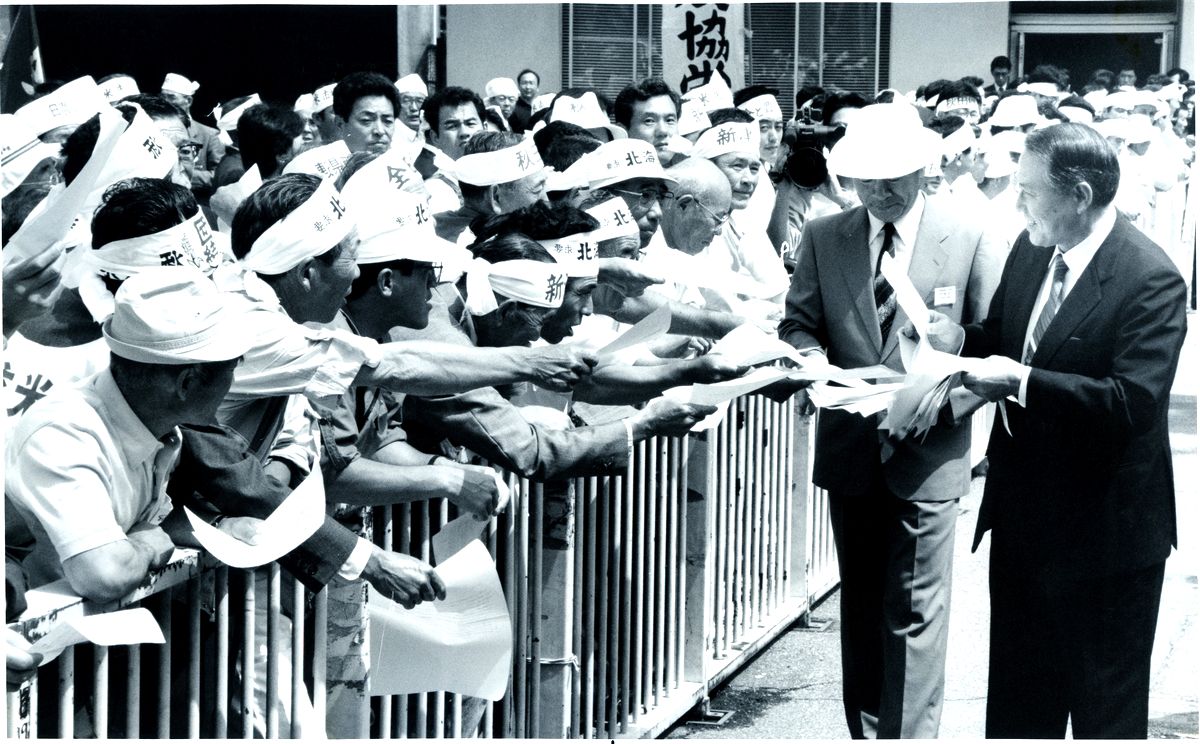

青空交渉で鈴木善幸農相に「農政の失敗ではないか」と迫る農業団体関係者=1977年7月18日、東京都千代田区九段南の農林省分庁舎

青空交渉で鈴木善幸農相に「農政の失敗ではないか」と迫る農業団体関係者=1977年7月18日、東京都千代田区九段南の農林省分庁舎1980年代から90年代にかけての日米貿易摩擦は米ソの冷戦時代と重なった。農産物の貿易自由化を主張するアメリカに対し、日本の農水省は「日本に社会主義政権ができてもよいのか」と反論していたのである。

日本経済が復興するにつれ、農業と工業の所得格差が拡大していった。1961年の農業基本法は、米作については規模拡大によるコストダウン、米作を止める農家については米から需要の伸びると考えられた果樹や畜産への転換(選択的拡大と言われた)によって、農業所得を増大させ、農工間の所得格差を是正しようとした。

これによって畜産などでは規模拡大が順調に進み、現在畜産農家は一般の国民の数倍の所得を稼ぐまでになった(『あなたの知らない農村~養豚農家は所得2千万円!』『続・あなたの知らない農村~酪農は過重労働?』参照)。

しかし、JAが基盤とする米についてだけは、農政は農業基本法が求める政策を採らなかった。1960年代、政府が農家から買い入れていた米の価格(生産者米価と言った)を上げたのである。農業基本法のように、農業の構造改革によって農家所得を向上させようとするのではなく、農家票を意識して安易な方法をとったのだ。

しかし、米価が上がったので需要は減り生産は拡大し、政府に大量の過剰米が累積した。この処理に多額の財政負担を強いられた政府は、農家に補助金を出して減産させることで、事前に過剰米処理を行わせようとした。こうして始まったのが、減反(正式には生産調整と言う)だ。

減反の始まりは財政的な理由からである。当時財政当局の力は、今からは考えられないほど強かった。

1995年食糧管理制度が廃止され、米の政府買い入れがなくなった今、減反が唯一の米価支持の方策となった。食糧管理制度の時には全量買い上げを主張して減反に反対していたJA農協が、今は熱心に減反を推進している。他の農業と異なり、高米価政策で零細な農家が大量に滞留した。

これらの農家の主たる収入源は兼業収入と年金収入である。農家全体でみると、多数の米農家の存在を反映して、2003年当時で農業所得に比べ兼業所得は4倍、年金収入は2倍である。これらの所得はJA農協の口座に預金され、JAバンクが預金量百兆円を超える日本第二位のメガバンクに発展することに貢献した。

酪農については、多数の農家が離農し、残った農家がそのあとを引き継いだりして規模拡大が順調に進んだ。酪農家の戸数は、この50年くらいの間に25分の1以下に減少しているが、JAはこれに関心を示さなかった。

農業基本法が処方した米農業の規模拡大は、農地面積が一定の下では米農家の戸数減少が前提だった。しかし、これはJAの受け入れられるところではなかった。JAが推進した高米価政策によって多数の零細農家が米農業に滞留した。これは農林族議員にとっても選挙を勝ち抜くうえで好都合だった。

農家数で言うと8割程度の農家が米を作っているが、その生産額は日本農業の2割にも達しない。他の農業に比べ、いかに非効率な農家が米に滞留しているかがわかるだろう。

農水省の役人も変心した。戦後しばらくの間、農林省では小作人を解放した後は、零細農業構造の改善に手を付けるべきだという意見が主流だった。これが戦前の農業の二大課題だったからである。省内で“農地改革から農業改革へ”というスローガンが唱えられた。農林省が理想と信念に燃えた時期だった。農業基本法はその集大成だった。

しかし、農業基本法のように米農業の構造改革=規模拡大をしようとすると、農家戸数は減少する。そうなれば、農林省は政治力を利用して大蔵省(財務省)から予算を獲得することはできなくなる。天下り先の確保にも支障が生じる。

このように考えるようになった農林官僚は理想を放棄した。こうして、農協、農林族議員、農水省三者の利益が一致する農政トライアングルが形成された。

農産物需要の特徴として、価格を下げても他の産品ほど需要は増えないという特徴がある。テレビの値段が半分になると、二台テレビを持とうと考えるかもしれない。しかし、胃袋は一定なので、米の値段が半分になっても、米を倍食べようとする人はいない。需要量はそれほど増えないのである。

野菜が豊作になると価格が暴落することがニュースになる。市場がわずかな供給の増加を吸収しようとすると価格を大幅に下げなければならないからだ。生産が増えても価格がそれ以上に下がるので、生産量に価格を乗じた売上高は減少する。これが“豊作貧乏”と言われる現象である。

減反は、この農産物需要の特徴を逆手に取った政策である。豊作貧乏とは逆に、供給量を少し減少すれば価格を大きく上げることができ、売上高は増加する。米価を上げると農家は高い農業機械なども購入することが可能となる。農協は高い米価と高い農業資材価格の両方で高い販売手数料を稼ぐことができた。

日本農政の特徴は、財政支出(納税者負担)ではなく高い価格(消費者負担)によって農業を保護してきたことである。アメリカは60年前、EUも30年前から、価格支持から財政支出へ農政を転換している。国際価格よりも高い国内価格を維持するためには関税が必要となる。貿易自由化交渉で農業がいつも障害となるのはこのためである。

しかし、消費税については逆進性が問題とされたのに、逆進性の塊のような農産物の高価格・関税政策を維持することは国益とされる。

医療政策など通常の政策では、財政負担をすれば国民は安く財やサービスの提供を受けられる。ところが、米政策の場合は、農家に4千億円もの補助金を与えて減産させて価格を大幅に引き上げるという政策を採っている。

米農業について、国民は、納税者として負担し、なおかつ消費者として負担している。国民経済学的にはあってはならない政策だが、農政トライアングル、特に農協にとっては、きわめて重要かつ合理的な政策である。

米価審議会の委員に要望書を手渡す農業関係者=1992年6月25日、東京都千代田区九段南の農水省分庁舎前

米価審議会の委員に要望書を手渡す農業関係者=1992年6月25日、東京都千代田区九段南の農水省分庁舎前 国民のほとんどが、食料自給率が低いことを知っており、これを引き上げるべきだと考えている。

そもそも食料自給率は政策的には意味のないものだ。食料自給率とは、国内生産を輸入も含めた消費量で割ったものだから、飽食と言われる今の消費を前提とすると、自給率は下がる。

今の生産でも、つつましかった過去の食生活を前提とすると自給率は上がる。飢餓が発生した終戦直後の自給率は、輸入がなく国内生産が消費量に等しいので、100%だ。今の37%よりこの時の方が望ましいという人はいないはずだ。

カロリーベースの自給率は不適切で金額ベースで表示すべきだとする主張もあるが、以上のことは金額ベースでも同じである。消費量の変化によって上下する食料自給率という指標には意味はない。

しかし、2000年閣議決定された食料・農業・農村基本計画は、10年間で食料自給率(カロリーベース)40%を45%に引き上げることを目標とした。以降政府は20年もこの目標を掲げている(途中民主党政権で50%に引き上げ)が、目標に近づくどころか37%へ下がっている。

自給率目標が正しいとしても、それを低下させた責任は農政にある。というより、農政としては、食料自給率が下がっても痛痒を感じないのである。

1960年以降米価を大幅に上げて国産の米の需要を減少させ、麦価を据え置いて輸入麦主体の麦の需要を拡大させた。こうした外国品愛用政策を採れば、自給率は低下する。今では米を500万トン減産する一方、麦を800万トン輸入している。

閣議決定された食料自給率向上目標がこれほど長期間達成されなければ、普通の行政なら担当者の責任問題が生じるはずだが、農水省はこれを恥じる様子さえない。食料自給率が下がってうつむく職員など、誰一人としていない。責任を取って辞任した幹部などいない。食料自給率向上に意味はないことを理解しているからだ。

逆に、食料自給率が上がれば、もう農業予算など要らないのではないかと言われてしまう。国民に農業保護を支持してもらうためには、食料自給率は低い方がよいのである。

おそらく農水省は、今回の基本計画改訂においても、形だけの食料自給率向上目標を掲げようとしたのだろう。しかし、農林族議員から、自給率目標を掲げるべきではないという否定的な意見が出された。これだけ時間をかけても目標が達成されないことに選挙民から批判が出ているからだ。

目標未達成に一切責任を採ろうとはしない農水省とは違い、国民に直接接するのは政治家である。これ以上批判を受けたくないと考えたのだろう。

もちろん農協や農水省は、国民の農業保護への支持を確保するために、自給率目標を降ろしたくない。そこで、農水省は、食料自給率を高く見せかける方便を考えた。畜産物について、ほとんどを海外からの輸入飼料に依存していること(国内の飼料自給率は25%)を無視した新しい自給率の提案である。

山形県酒田市の水田、2017年5月29日

山形県酒田市の水田、2017年5月29日これまでの食料自給率は、輸入飼料から生産された畜産物を国産とは扱ってこなかった。輸入飼料が途絶えると畜産の生産もなくなってしまうからである。これは正当な考え方である。『あなたの知らない農村~養豚農家は所得2千万円!』で述べたように、輸入飼料の加工業のような畜産には、食料安全保障上何らの意義もないからである。

しかし、それでは自給率は低いままである。

そこで飼料の自給を無視した食料自給率も提示することにした。完全輸入飼料依存の畜産物でも国産とカウントするのである。例えば牛肉については、従来通りの自給率は11%に過ぎないが、新しい自給率だと43%に跳ね上がる。食料全体の自給率は従来の37%が46%に上昇する。目標の45%を達成したように見せかけられる。ごまかしだが、農水省としては自給率が低位にとどまることについての責任逃れをしようとしたのだろう。

ところが、これに異を唱えたのがJA農協である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください