「3密」無関係。新型コロナで、人々は積極的にVRを利用し始めた

2020年08月08日

新型コロナウイルスの流行で、社会は激変した。今年の初めにはほとんど誰も知らなかった「社会的距離(ソーシャルディスタンス)」という言葉が、日常用語になってしまった。とりわけ緊急事態宣言が出された4月以降、多くの人々は不要不急の外出を控え、宣言が解除された後も以前のような多人数・近距離での交流はできないままだ。だがそんな中、多くの人々が集い、密接に交流している「場所」がある。

インターネットでつながったバーチャルリアリティ(VR)の空間だ。

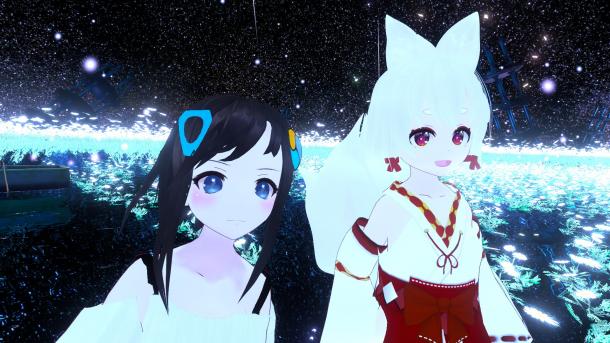

VRコミュニケーションサービスVRChat(VRチャット)内で撮影されたHTC「VIVE」アンバサダーのみなさんの集合写真。左端はアバター姿のVIVE NIPPON法人・児島全克社長。中央で白いワンピースを着て、ひざをついているのが、今回のインタビュー相手ねむさんだ。このようにVRの世界では、人は好みの姿をまとい、交流できる

VRコミュニケーションサービスVRChat(VRチャット)内で撮影されたHTC「VIVE」アンバサダーのみなさんの集合写真。左端はアバター姿のVIVE NIPPON法人・児島全克社長。中央で白いワンピースを着て、ひざをついているのが、今回のインタビュー相手ねむさんだ。このようにVRの世界では、人は好みの姿をまとい、交流できるVR空間で、人々はその世界での自分の外見となるアバターをまとい、ごく当たり前にイベントを開いたり、わいわい集まって会話を楽しんだりする。「3密を避けよ」といわれるリアルの世界では失われた、コロナ以前と変わらない人と人との距離。電脳世界にコロナウイルスは入ってこないからだ。

バーチャルのアバターをまとって「ユーチューブ」などの動画配信サイトで番組を配信する「バーチャル・ユーチューバー」(VTuber)の活動も最近は際立っている。ユーチューブで独自チャンネルを持つVTuberは日本だけで累計1万人を超すとも言われるほどだ。

新型コロナの流行で、そうしたバーチャルコミュニケーションやバーチャルアバターの利用は広がったのか。

世界初の個人VTuberとされ、VR機器の代表的なメーカーHTC社のブランド「VIVE(バイブ)」のコンテンツ研究や開発、発信などにあたるアンバサダー(大使)にも選ばれるなど、VR空間で活発に活動するVTuber「バーチャル美少女ねむ」さんと、スイス・ジュネーブ大学で日本文化を中心とする人類学を研究しているリュドミラ・ブレディキナさん(ネット上での愛称はMilaさん)が協力して、今年4~6月、ツイッターなどで参加を呼びかけ、アンケート調査を実施した。

調査結果の報告スライド。ねむさん(左)もMila(右)さんも、ふだんからバーチャルアバターをフルに用いて活動している

調査結果の報告スライド。ねむさん(左)もMila(右)さんも、ふだんからバーチャルアバターをフルに用いて活動している回答者は81人と決して多いとは言えず、VRに関心が強い層に偏るなど、統計的な正確性には欠けるが、それでも興味深い傾向がいくつか見てとれる。何より、コロナ流行初期に実施された同種の調査として、例がないだろう。

(図1)調査の目的。COVID-19(新型コロナウイルス)の流行が、人々のバーチャルアバター(バーチャルキャラクター)活用にどの程度の影響を与えたかが注目ポイントになる

(図1)調査の目的。COVID-19(新型コロナウイルス)の流行が、人々のバーチャルアバター(バーチャルキャラクター)活用にどの程度の影響を与えたかが注目ポイントになる

(図2)調査方法。バーチャルアバター活用への新型コロナの影響が、私的利用だけでなく、教育やビジネスなどの分野に関しても調べる。ねむさんとMilaさんのツイッターで呼びかけを行い、グーグルフォーム(グーグルが提供するウェブアンケートサービス)に記入する形で行われた

(図2)調査方法。バーチャルアバター活用への新型コロナの影響が、私的利用だけでなく、教育やビジネスなどの分野に関しても調べる。ねむさんとMilaさんのツイッターで呼びかけを行い、グーグルフォーム(グーグルが提供するウェブアンケートサービス)に記入する形で行われたアンケートを実施した一人・ねむさんに、調査結果から読み取れるものや、今後のVR空間での人々の活動の可能性などについてインタビューした。ねむさんは2017年9月からVTuber活動を始めている。バーチャルアバターの持つ可能性に早期から着目していた一人だ。

なぜ今、VRが注目されるのか。

Zoomなどを利用したオンライン会議や、リモート飲み会などの私的会合が急速に普及しているが、画面はデスクトップパソコンでもせいぜい20インチ台、スマートフォンの場合もある。そんな小さな平面ディスプレイに表示される映像に比べ、VRChat(VRチャット)などVR空間でのコミュニケーションはリアリティの次元が全く異なる。

VR専用のヘッドセットを装着して入るVRの世界は、体感的には三次元そのもので、自分も相手もリアル世界と同様の等身大の姿でその空間の中にいる。少なくともそう感じ取れる。対人距離もリアル世界の実感とほとんど変わらない。ヨーロッパやアジアなど、渡航が制限されている世界各国の人も、ごく当たり前に集っている。スティーブン・スピルバーグ監督の映画「レディ・プレイヤー1」で描かれた世界は、すでに相当が現実のものになっている。

とはいえ、そうした本格的なVR空間に入るためには、VR専用機器や高性能パソコンなど、相応の機材が必要になる。そこまでの実在感はないものの、自分をバーチャルアバター化して、自分のリアルの姿ではない映像コミュニケーションができるスマホアプリなどもまた、この数年、盛んに使われるようになっている。相手が目の前に等身大でいる感覚まではないが、「自分以外の姿になる」バーチャルコミュニケーションは裾野を広げる一方だ。

第2波・第3波も予想される新型コロナの流行の中、そうしたVR技術やコミュニケーションサービスへの期待や関心は、投資筋も含め、さまざまな方面から高まっている。

アンケート調査の結果をユーチューブのライブ配信で発表する二人(言語は英語)。左がねむさん、右がMilaさん。バーチャルキャストというVRプラットフォームから配信している(リンク先は記事末に)

アンケート調査の結果をユーチューブのライブ配信で発表する二人(言語は英語)。左がねむさん、右がMilaさん。バーチャルキャストというVRプラットフォームから配信している(リンク先は記事末に)ねむさんがアンバサダーを務めるHTC「VIVE」は、フェイスブック傘下にあるオキュラスと並んで、VRヘッドセットの代表的存在だ。VIVEが提供するVIVEプロやVIVEプロ・アイ、オキュラスが提供するオキュラスリフトSやオキュラスクエストなどの高性能ヘッドセットを装着することで、前述のような実在感十分なVR世界を体感できる。

VIVEの製品の一つ「VIVE Pro」。高度な性能を誇るが、駆動するには画像処理能力の高いパソコンも必要になる

VIVEの製品の一つ「VIVE Pro」。高度な性能を誇るが、駆動するには画像処理能力の高いパソコンも必要になるねむさんとMilaさんの調査は、世界がそのような移行を余儀なくされつつあった今年4月24日から6月1日、1カ月少々の間に実施された。

返答した81人の分布は、日本42人、北米17人、欧州と東南アジア計8人、南米3、オーストラリア、インド、メキシコが各1人。ねむさんとMilaさんのツイッターでの呼びかけに応えた人たちだ。

前述のとおり、統計的手法に則ったサンプル抽出とは言えず、そもそも返答者がVRなどの先端技術に関心の高い層に偏っているのは明らかだ。しかし、そうした層でさえ、このコロナショックによってVRに関する行動に大きな変化が生じたことが読み取れる。

以下、ねむさんへのインタビューと調査結果をお届けする。

──この調査を実施しようと考えた理由を教えてください。

ねむ:私とMilaは、新型コロナ流行以前から、バーチャルアバターが社会を今後どう変えていくのか、議論を重ねてきました。ただ、これまでそれはVTuberなど一部の限られた界隈の中でのブームでしかなく、社会に大きな影響を及ぼすかどうかについては仮説の域を出ませんでした。

そんな中、新型コロナの流行により人々が隔絶され、アバターの需要が高まったと思われる状況は未来のモデルケースになり得ると私たちは考えました。コロナ拡大期におけるアバターの活用を調査することで、将来アバターが社会に及ぼす影響の一端を垣間見られるのではないかと考えたのです。

──あえてお尋ねするのですが、統計的に適切なサンプリングとはまったく言えません。母集団の偏りが非常に大きいし、抽出法も統計的とは全然いえない。それでもなお、この調査をした理由は何なのでしょう。

ねむ:タイミングがすべてです。私にとってもMilaにとっても、新型コロナの流行により人々が隔絶された今回の状況は、アバターを用いて人々が交流するようになった未来のモデルケースを調査できる、唐突に訪れた唯一無二の機会だったのです。特に、前代未聞の新型コロナ拡大期で、人々の行動様式が大きく変化する瞬間の変化を調査できるのはあのタイミングをおいて他になかった。

たしかに統計的には不完全で、サンプルとしてVRに関心を持つ層に偏っても、人々の行動様式がどのように変化したかを調べておきたかった。いや、アバターを研究する者として調べないわけにはいかなかった、というところでしょうか。

──実際、4月末から6月初めにかけて、アンケート調査に返答した人たちのVRに対する行動には、かなりの変化が見られたようですね?

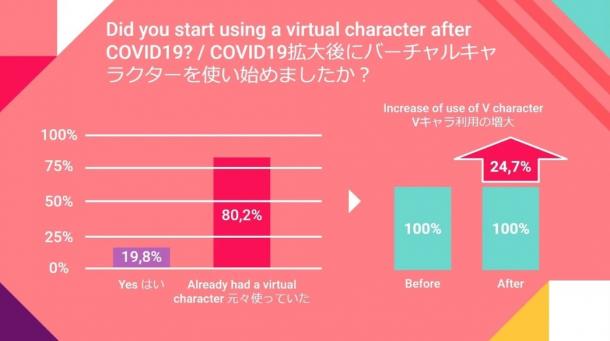

ねむ:新型コロナウイルスの流行を機にバーチャルアバターを利用し始めたかどうか尋ねたところ、アンケート回答者の19.8%が「イエス」と答えました。下図がその結果です。

(図3)回答者層を反映して、新型コロナ流行前からバーチャルアバターを利用していた人が多い。一方で、新たにバーチャルアバターを使い始めた人も顕著に伸びている

(図3)回答者層を反映して、新型コロナ流行前からバーチャルアバターを利用していた人が多い。一方で、新たにバーチャルアバターを使い始めた人も顕著に伸びている──コロナの流行前からバーチャルアバターを利用している人が80.2%なので、もともとVRに関心の高い層が回答したことが、この結果からもうかがえます。

ねむ:はい。ただ、もともとアバターを利用していた人を100としたとき、新型コロナの流行後にアバターを使うようになった人が約125になりました。少なくとも、VRに関心を持っていた人たちは、新型コロナの流行を機に積極的にバーチャルアバターを使うようになったといえそうです。

──アバターは、どんな目的で使われているのでしょうか?

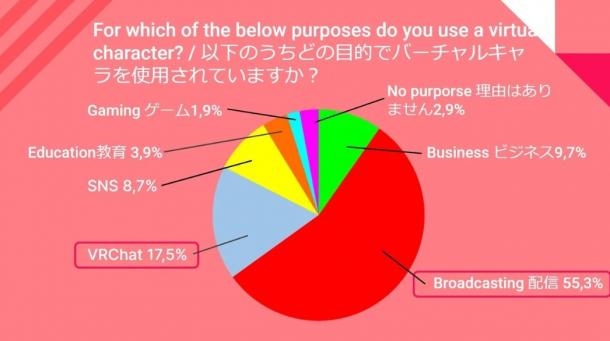

ねむ:下図のように、「配信」という回答が半数を超えました。また、VRChat(VRチャット)のようなVRコミュニケーションサービスや、SNSといった「人との交流」に使う人も目立っています。

(図4)バーチャルアバターの利用目的(複数回答可)。「配信」が圧倒的に多い一方、VRChatやSNSなどのコミュニケーションサービスも目立つ

(図4)バーチャルアバターの利用目的(複数回答可)。「配信」が圧倒的に多い一方、VRChatやSNSなどのコミュニケーションサービスも目立つ──一応注釈を入れますと、VRChatはVR世界の代表的なコミュニケーションサービスで、「部屋」や「広場」「庭園」のような空間をコンピューターグラフィックスで構築でき、ユーザーはアバターをまとって、その中を散策し、他の人々と交流できる場ですね。とはいえ全体をみると、「配信」が明らかに目立っています。

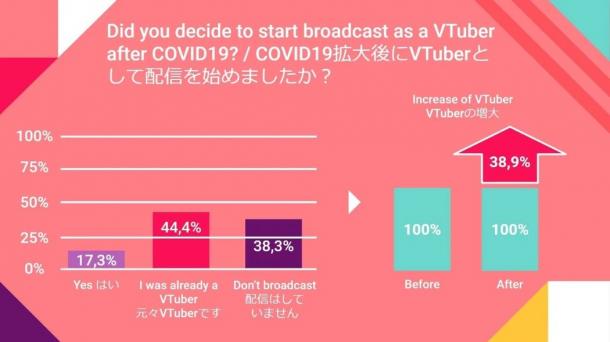

ねむ:はい。新型コロナ流行後にVTuberとしての配信を始めたかどうかも尋ねてみました。結果が下図です。流行前からVTuberだった人が全体の44.4%。一方、流行後にVTuberとして配信を始めた人が17.3%いました。もともとVTuberだった人を100とすると、新型コロナ流行後には、それが約139になったと、この結果からは読み取れます。

(図5)新型コロナウイルス流行後にVTuberとしての活動を始めた人が全体の約17%を占めた

(図5)新型コロナウイルス流行後にVTuberとしての活動を始めた人が全体の約17%を占めた──「配信」にも2種類ありますよね。一つは録画型。事前に収録した動画をユーチューブなどの動画サイトに投稿する形です。通常、「ユーチューブの動画」などと言えば、この形をイメージします。コメント機能はあるものの、リアルタイムのコミュニケーションには向きません。もう一つがライブ配信(生放送)。こちらはコメントやチャット機能もリアルタイムで、視聴者と交流する手段も豊富です。全体の数があまりに多いので断定は難しいと思いますが、傾向としてはどちらが高そうでしょうか?

ねむ:私が活動を始めた2017年のVTuberブーム初期のころは、VTuberと言えば録画型の動画投稿が一般的でした。しかし最近はユーチューブ動画の激戦化が進んで収益化が難しくなってしまい、またユーチューブ以外にもライブ配信に特化したサービスがいくつも登場しています。そうしたサービスによって、初心者でも視聴者を集めたり収益化したりするハードルが下がったため、ライブ配信が非常に増えています。

正確な数は把握していませんが、VTuberの頭数の内訳でいうと、現在ではライブ配信をメインにしている方が多いのではないでしょうか。録画型の動画と違ってライブ配信の方が編集する手間がないので、初心者にとってハードルが低いというのもあると思います。

──ユーチューバーというと、まず自身のリアルの姿で配信する人々が先行しました。HIKAKINさんが注目を集め始めたのが2010年ごろ。一方、キズナアイさんやねむさんといったバーチャルなユーチューバーが登場したのが2017年ごろですから、やはり「リアル」の方がかなり早い。リアルとバーチャルとで、録画型かライブ配信型か、傾向の違いはお感じになりますか?

ねむ:バーチャルアバターを使って配信するメリットは、リアルと違って、カメラのような本格的な撮影・配信設備が不要で、部屋を片付けたり化粧をしたりする手間がいらないことです。以前だと、アバターを使って配信するには高性能なパソコンやVR機器などが必要で、初心者は手を出しづらかったのですが、最近はスマートフォンで気軽にアバターを用いた配信を行えるアプリなどが登場したことによって、VTuberが急増しました。

そんな理由から、バーチャルの方がリアルよりもライブ配信型の割合がわずかに高いかもしれません。子育てで忙しいお母さんが子どもの世話の合間を縫って、お化粧をする暇もないような家事の隙間時間や料理の最中にアバターでライブ配信して雑談するような事例も報告されていました。この方の場合は、ユーチューブではなく、スマホアプリのREALITYのようですが。

──若干混乱を招くのが、VTuberというと必ずユーチューブを使っているように聞こえるものの、REALITYのようにユーチューブでないプラットフォームを利用している人もVTuberと呼ばれる点ですね。

ねむ:はい。当時ユーチューブがメジャーだったこともあってこういう言葉が定着しましたが、現在では配信プラットフォームを問わず、VRアバターの姿で配信する人はVTuberと呼ばれることが多いですね。日本で生まれた言葉ですが、海外でもこの呼ばれ方をすることがあります。VStreamer(バーチャルストリーマー)などと呼ばれることもありますが、あまり広まっていない印象です。

ユーチューブ(YouTube)の「Tube」はもともと「管」つまり「ブラウン管」から転じて「テレビ」や「放送局」を意味する俗語ですので、個人的には「VTuber」はユーチューブに限らず、「VRアバターで動画発信をする者」全般を指す日本発の言葉として使っていいのではないかなと思っています。

──新型コロナの流行前後に着目した場合、バーチャルアバターの利用状況は変化したでしょうか?

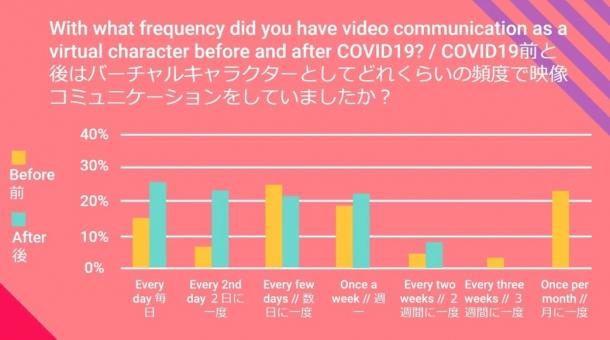

ねむ:バーチャルアバターを使った映像コミュニケーションの利用頻度の増加に、かなりはっきりした傾向が見られます。下図のように、新型コロナ流行前は「月に1度程度の利用」だったライトな層が、流行後は全くいなくなってしまいました。逆に「毎日」「2日に1度」という回答が大幅に増えています。

(図6)バーチャルアバターによるコミュニケーションを利用していた人たちの利用頻度が、新型コロナウイルス流行前後でどう変化したかを尋ねた結果。利用頻度が大幅に増していることが読み取れる

(図6)バーチャルアバターによるコミュニケーションを利用していた人たちの利用頻度が、新型コロナウイルス流行前後でどう変化したかを尋ねた結果。利用頻度が大幅に増していることが読み取れる──この結果はたしかに驚きます。ヘビーユーザーが大幅に増えている。

ねむ:はい。つまり、もともとVRやバーチャルアバターを活用できる機材は持っていたものの、それほど積極的に使っていなかった人もかなりいたわけですね。ところがそういう人たちも、新型コロナの流行をきっかけに、バーチャル世界での映像コミュニケーションに本格的に踏み切った。これは確実にいえそうです。

また、私がVR機器「VIVE」のアンバサダーとして見聞きする範囲では、新型コロナの拡大以降VR機器は需要が急増し、品薄状態が続いているようです。つまり新型コロナの流行で新規にVRを始めた人も多いように思えます。

──新型コロナの影響で、リアルでは「3密を避けよ」が合言葉になっていますが、VRChatのようなVR空間のコミュニケーションなら、感染の心配はゼロなので、「密」になっても全く問題ない。その利点は、私自身も経験しているので、よくわかります。一方、単に配信するだけであれば、リアルの姿でもよさそうにも思えます。にもかかわらずバーチャルアバターを活用するのは、VRに親和性が高い人たちだからでしょうか? あるいは、素顔を出さないで済むなど、他の理由からでしょうか?

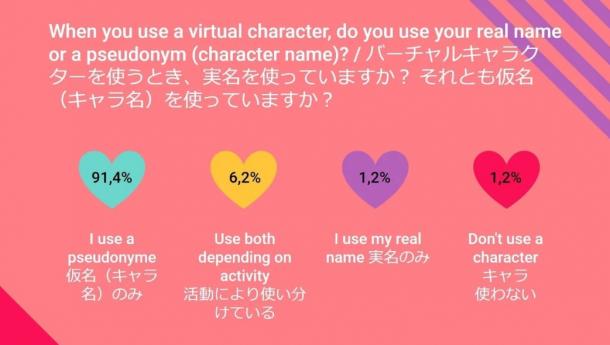

ねむ:素顔を出さずに済む点は無視できないと思います。下図のように、9割以上の人が仮名(ハンドル名)で活動しています。今回の調査を共同で実施したMilaは例外的な存在ですね。「ミラ」は本名「リュドミラ」の愛称ですから。

(図7)バーチャルアバターを利用する際に、実名を使うかどうか。圧倒的大部分がハンドル名(仮名)と答えた

(図7)バーチャルアバターを利用する際に、実名を使うかどうか。圧倒的大部分がハンドル名(仮名)と答えた──たしかに、世界の学術研究者たちの論文などを閲覧できるサイトを検索すれば、Milaさんのページが見つかりますし、これまでの研究論文ほか、プロフィールも明示されています。しかし、こういう人は、少なくとも今回の調査では1%程度だったということですね。ねむさんも実名ではなくハンドル名ですし。

ねむ:そうですね。バーチャルキャラクターを使う大きなメリットとして、本来の顔を出す必要がないので、勤務先などにも秘密にしたまま配信者として活躍できる点が挙げられます。私自身も、自由さを求めて勤務先や家族にも完全に内緒で活動しています。単に理想のキャラクターを演じるためにアバターを使っている人もいますが、私と同じような事情を抱えているユーザーも多いのではないかと思います。

──ネットやバーチャル世界で、そのハンドル名で一貫して活動している人の場合、わかっている人には「ああ、あの人だ」と、本名より認識されやすい面もあります。

ねむ:ええ。一貫したハンドル名で長年活動している人はたくさんいます。実際、VR空間のプラットフォームでは、IDとしてそのハンドル名を登録している人が多いので、本名よりも識別性は高いとさえいえそうです。

──たしかに、ねむさんがいきなり本名で現れても、ネットやVR空間でねむさんを知る人のほとんどは誰だかわからないでしょうね(笑)

ねむ:はい。この名前、この姿が、ネットやVR空間での私のアイデンティティといえます。実生活とはたしかに切り離されていますね。

──その「ねむ」の名称と姿のまま、というより、その名と姿だからこそ、VR機器の代表的メーカー「HTC」のアンバサダーとして、コンテンツやサービスの研究開発や情報発信者に起用されているので、その名と姿がアイデンティティだというのは説得力があります。

ねむ:想像ですが、今後、バーチャルコミュニケーションが広がっていけば、リアルの人格とはまた別の名前や姿をまとうことが一般的になってくるのではないでしょうか。リアルのわずらわしさを、バーチャル世界にまで持ち込む必要はない。実生活とは別の自分として生きられる。そういう可能性を求める人が、少なくとも今はかなり目立ってきているように思います。

──そうしたバーチャルアバターを用いたコミュニケーションの目的ですが、新型コロナの流行で変化がみられたでしょうか?

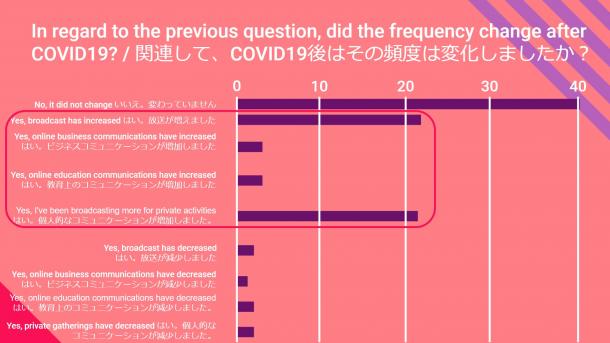

ねむ:下図に示すようにVTuberのような「配信」目的の利用やVRChatのような「個人利用」でのアバター利用が「増えた」と答える人が20%を超えました。一方、「ビジネス」や「教育」目的のコミュニケーションに使う人はそれほど増えていないことがわかります。

(図8)新型コロナウイルス流行後に、バーチャルアバターをどのような目的で利用する頻度が変化したかの質問。特に「配信」「個人利用」が増えた一方、「ビジネス」「教育」は大きな伸びを見せなかった

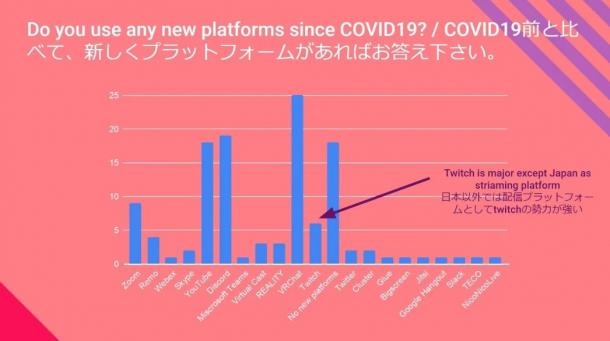

(図8)新型コロナウイルス流行後に、バーチャルアバターをどのような目的で利用する頻度が変化したかの質問。特に「配信」「個人利用」が増えた一方、「ビジネス」「教育」は大きな伸びを見せなかった──VRコミュニケーションをするにしても、配信するにしても、どのプラットフォームを利用するかの問題は欠かせません。どうなっているのでしょう。

ねむ:新型コロナ流行後に新しく利用するプラットフォームが何か尋ねました。次の図です。まず何よりVRChatの増加が目を引きますね。

(図9)新型コロナウイルス流行後に利用が増えたプラットフォーム。VRコミュニケーションサービスのVRChatはもちろんだが、ユーチューブも増加している。日本以外では、トゥイッチ利用も活発だ

(図9)新型コロナウイルス流行後に利用が増えたプラットフォーム。VRコミュニケーションサービスのVRChatはもちろんだが、ユーチューブも増加している。日本以外では、トゥイッチ利用も活発だ──たしかに、私自身もVRを利用するとき、新型コロナ流行以前に比べて、VRChatのようなコミュニケーションスペースに大きな魅力を感じるようになりました。リアルとほぼ同様の三次元空間で、自分も相手も等身大に感じ取れる。以前は普通だった、大勢の人々との交流を味わえるのは、VRコミュニケーションスペースの代えがたい魅力と思えます。

ねむ:そうですね。一方、ユーチューブも増加しています。これは配信ですね。また、Discord(ディスコード)やZoomは、VRではなく音声やビデオ通話のコミュニケーションツールですが、これらでもアバターの活用が見られました。Zoomなどでもアバターが使えるツールがありますので。自身の顔はさらしたくないが、表情や身振りで感情をより伝えたい、というニーズがあるようです。Twitch(トゥイッチ)は、日本での利用はあまり多くありませんが、海外では広く利用されています。

──トゥイッチは、日本でこそなじみが薄かったものの、欧米圏ではライブ配信サービスとして定着しています。最近は、日本でも利用する人をかなり目にするようになりました。

ねむ:はい。欧米人に限れば、もっと高い割合になるはずなので、注目のプラットフォームと思います。もともとゲームのライブ配信から広まったサービスで、主な利用目的は「ライブ配信」でしょう。海外では日本におけるYouTube Live(ユーチューブでのライブ配信)やニコニコ生放送のようなポジションで広く使われています。

──新型コロナの影響はまだ続いていますが、今回の調査の続きや計画について、Milaさんと話し合ったりはしていますか?

ねむ:今回、新型コロナの拡大が引き起こしたアバターの活用の変化が、収束によって元に戻ってしまう一時的なものなのか、あるいは、なにかしらの不可逆な変化を社会にもたらしたのかどうかは継続して追っていきたいと考えています。

──今後、こうしたバーチャルコミュニケーションやバーチャルアバターは、社会にどのように影響していくと予想しますか?

ねむ:今回は新型コロナがきっかけとなりましたが、「配信」と「個人利用」という二つの分野でアバターの活用の拡大がみてとれました。

まず配信についてですが、今の日本では、副業をすると所属企業からプレッシャーを受けやすいビジネス環境がまだ強く残っており、その中で別人に変身して配信できるVTuberは副業の新たな形としてマッチしやすかったのではないかと思います。

個人利用については、やはり家での余暇時間が増えて、VRChatなどVR空間で過ごす時間が増えたのは間違いないと思います。こういった変化は今後も継続するのではないでしょうか。

一方で、今回あまり大きな伸びを見せなかった「教育」と「ビジネス」ですが、個人的にこういった分野でもアバターの可能性を感じています。

教育現場では、日本でも学校の先生がVTuberとして授業を配信する事例が見られ、アバターを利用した国際学術イベントなども頻繁に行われるようになりました。実際に私もMilaとともにバーチャル世界の大学「Laval Virtual University」での学会カンファレンスに「バーチャル美少女ねむ」として参加し、年齢や立場にとらわれずに学びの場に参加できることには大きな可能性を感じました。

VRコミュニケーションスペース「VRChat」で、ねむさん(左)と並んで歩いているのは、東京都の荻野稔・大田区議会議員。荻野議員もアバター姿でVTuber活動をしている。政治家もバーチャルアバター化する時代だ

VRコミュニケーションスペース「VRChat」で、ねむさん(左)と並んで歩いているのは、東京都の荻野稔・大田区議会議員。荻野議員もアバター姿でVTuber活動をしている。政治家もバーチャルアバター化する時代だビジネスについては、私は将来的にアバターキャラクターとしてビジネスを行うのが当たり前になる社会を望んでいます。実際、実験的に「ねむ」としてビジネスを行ったりしていますが、たしかな可能性を感じています。今回のアンケートでビジネスが伸びていなかったのはとても意外でした。伸びなかった理由の内訳としては「アバターの活用が所属する会社で許されていない・議論されていないから」が多く、会社側からの許可がないとカルチャーの進展が進みづらいビジネス現場の事情が見えてきます。私とMilaは「ビジネスはラスボス(最後の難敵)だ」と呼んでいます。

こういったバーチャルアバターの有用性に今回人々が「気づいた」ことは大きな進展ではないかと考えています。VTuberが日本で生まれ、今回もアバターの活用が日本で増えた理由としては、もともとアニメ・漫画が世の中に当たり前のように定着していて、二次元キャラクターに慣れ親しんだ文化の下地があるからではないかと思います。

希望としては、新型コロナ収束後もアバターの利用が継続し、自分の好きな姿で情報発信したりビジネスを行ったりする新しい文化を、日本発の新たなムーブメントとして世界に発信していけたらよいと考えています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください