ペティ・パーソンズ女史とギャラリーに出入りする人たちのこと

2021年06月27日

「美術家・篠田桃紅が遺した忘れ難い言葉①~最後の本『これでおしまい』を上梓」「美術家・篠田桃紅が遺した忘れ難い言葉②~よき思い出となった数々の出会い」に続き、3月に107歳で亡くなった世界的な美術家・篠田桃紅(しのだ・とうこう)さんが残した言葉をたどります。

ベティ・パーソンズ女史(左)と桃紅さん。ニューヨークで発表した桃紅さんの作品の前で

ベティ・パーソンズ女史(左)と桃紅さん。ニューヨークで発表した桃紅さんの作品の前でいよいよニューヨークのベティ・パーソンズ ギャラリーで作品を発表するようになった桃紅さん。女主人のペティ・パーソンズ女史の振る舞いに目を見張ります。

「ベティは、お世辞なんか、これっぽっちも言わないわよ。わざわざ西海岸から飛行機で買いに来たというのに、ランチの約束があるからと言って、その人を残して、さあーっと出て行っちゃう。私は購入が決まってほしいと思うから、ベティにもうちょっとギャラリーにいてくれと言ったことがある。そしたら『大丈夫、いい絵は必ず誰かが買うよ』って。そりゃあそうね。そのくらいの誇りを私は持っていなければならなかった。事実、その人は大きな作品を買っていきました。

彼女は一流の美術商ですよ。あなただけがお客ではないって顔をいつもしていました。お客に付いてまわることはない。絵を理解する人は、買う時はちゃんと買うから、なにもこっちはそんなに一生懸命になることはない、というていで威張っていた。そこまでなるには大変だったんでしょうけど……」

ベティ・パーソンズ ギャラリーで開催した個展にて。元駐日米国大使のエドウィン・O・ライシャワー(右から2番目)とハル(左から2番目)夫妻とともに

ベティ・パーソンズ ギャラリーで開催した個展にて。元駐日米国大使のエドウィン・O・ライシャワー(右から2番目)とハル(左から2番目)夫妻とともに「ベティは、ニューヨーク・タイムズ紙などの一流の記者が見に来ても、絶対に作品の説明なんかしなかった。一流の記者もギャラリーの説明なんて聞かない。会話を持ってしまったら、本当はいいと思っていなくても、手加減して書くようになるでしょ。批評というのは、自分の目で見て、自分の判断で書く。悪いと思えば悪いと書き、いいと思えばいいと評価する。健全なジャーナリズムがあってこそ、人は信頼してギャラリーに足を運ぶ。ニューヨークのアートシーンが世界の中心になった要因の一つだったと思う」

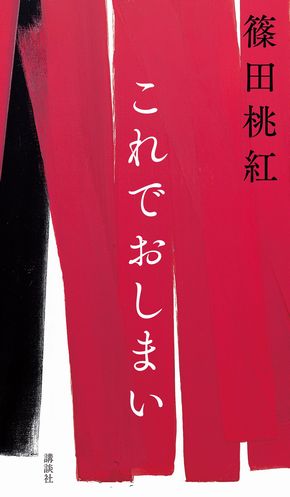

『これでおしまい』(篠田桃紅著、講談社)

『これでおしまい』(篠田桃紅著、講談社)「パーティ会場だったかしら。キャナデイさんが『抽象作品には題名はないほうがいい』と言ったのね。題名があると、見る側の想像の範囲が題名内に狭められてしまうからと。『題名で自分の想像を限定されたくないから、私は題名があっても見ません』と、はっきりそう言ったわよ。本当にその通りだと私も考えるようになった」

抽象というのは、これは何であると定義している具象と違って、無限に広がる想像の世界。千人いれば千様の見方、感じ方がある、と桃紅さんは常日頃、語っていました。彼女は自分の作品を説明すること、また作品に題名をつけることを好まないことで知られていましたが、その心意を最後の著書『これでおしまい』に遺しています。

「(略)解説も題名もほんとうは要らないくらいね。あとはご想像におまかせします、というのが相手(見る人)を尊敬し、相手を認めたやりかたです」

美術家・篠田桃紅が遺した忘れ難い言葉①~最後の本『これでおしまい』を上梓

美術家・篠田桃紅が遺した忘れ難い言葉②~よき思い出となった数々の出会い

「ベティは私より12、3歳上。岡田謙三さんと同世代だった。非常に変わった、勝手な生き方をした女性ということで、私は興味がありました。なんとも面白い女性だなと。なぜ、夫のパーソンズ氏と別れたかというと、いい人で大金持ちだけど、仕事をしないから尊敬できないと言って別れた」

ベティ女史がスカイラー・パーソンズ Jr.(1892〜1967年)と結婚したのは、アメリカの黄金時代と形容される1920年。新郎新婦の紹介と挙式の様子は、当時のニューヨーク・タイムズ紙が詳細に報道しています。

両親が主催するガス灯の舞踏会で育ったパーソンズJr.は、ハーバード大学を卒業したニューヨークきっての社交家として知られていました。ベティ女史自身もニューヨークの名家の出身。桃紅さんの話によると、祖父の代まではアメリカ南部に住み、映画『風と共に去りぬ』に出てくるような400人の奴隷が働く大地主だったそうです。

女史は13歳の時にモダン・アートに出会い、生涯携わっていきたいと強く惹かれます。一方のパーソンズJr.もアートや舞台の愛好家で、並ならぬ情熱を傾けていました。二人は挙式後まもなくヨーロッパへ航海し、3年後、パリで離婚します。

彼女はそのままパリに残り、近代彫刻の父と称されるオーギュスト・ロダンの助手も務めた、ヨーロッパを代表する彫刻家アントワーヌ・ブールデル(1861-1929年)と、彫刻家・画家のオシップ・ザッキン(1890-1967年)に彫刻を学びます。しかし、彫刻は彼女の体力では厳しく、絵画に転向。当時の芸術家たちの活動の中心地、モンパルナス地区に住みますが、1930年代の世界大恐慌で全財産を失い、友人の援助でアメリカに帰国します。

ニューヨークで水彩画の個展を開く一方で、ギャラリーの仕事を手伝うようになり、第2次世界大戦後の翌年に自身の名前を付けたギャラリーを持ちます。しかし、この頃のアメリカの女性はまだ生き方を選ぶ自由はなく、ましてや仕事を持つことは容易なことではありませんでした。

「アーティストだったベティが画商になろうという気になって、画商を始めた。並大抵の苦労ではなかったでしょう。私が彼女をすごいなと思うのは、それでも最初にジャクソン・ポロック(1912〜56年)を扱ったことです」

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください